はじめに

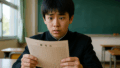

学校生活って、なんだかんだ楽しいことも多いけど、「え?なんでそれルールなの?」って思うこと、けっこうありますよね。特に中学生になると、自分で考える力もついてきて、ルールの矛盾や不思議さに気づくことが増えてきます。しかも、周りの友だちと話していると、「やっぱりそう思うよね〜!」なんて盛り上がることも多いんじゃないでしょうか。

「前髪は眉上」「ポケットに手を入れるの禁止」「スマホNG」…など、理由を聞いても納得できないようなルールが、なぜかしっかりと存在している。それに従わないと注意されたり、怒られたりすることも。まるで時が止まったかのような“昔ながらの決まり”が、今も当たり前のように続いていることに、モヤモヤする瞬間ってありますよね。

この記事では、そんな「中学生 あるある」として、学校生活の中で誰もが一度は感じたことのある“違和感”をテーマにしています。みんなが心の中で「それって必要?」と疑問に思っているような謎ルールを、たっぷり紹介していきますよ!

ちょっと笑えて、ちょっと共感できて、「自分だけじゃなかったんだ!」ってホッとできるような内容になっています。「そうそう!」「あるある!」と頷きながら、読み進めてもらえたら嬉しいです。ぜひ最後まで読んでみてね!

校則の「前髪は眉上」ってなに基準?

オシャレしたいお年ごろなのに

「中学生 あるある」でよく話題にあがるのが、髪型に関する校則。特に「前髪は眉上」って、なんでそんなにこだわるの? と思ってる人、多いんじゃないでしょうか。

- 前髪を切らなきゃ怒られる

- 眉上にしても伸びたらまた注意

- 人によって似合う髪型も違うのに…

- そもそも誰がその基準を決めたの?

「清潔感」や「視界の確保」が理由ってよく言われるけど、それって本当に眉上じゃないとダメなのかは疑問です。例えば、前髪を流していたり、軽くピンで留めていたりしても視界はちゃんと確保できるし、だらしなくも見えないことだってありますよね。前髪が眉にかかっているからといって、それが即「不潔」や「不良」と結びつくのはちょっと短絡的な気もします。

また、「中学生 あるある」な体験として、前髪を切りすぎて後悔する…という悲劇もあるある。無理やり校則に合わせて眉上にしたら、鏡を見るたびテンションが下がる、という声も少なくありません。外見って、自分の気分に直結するものだから、ちょっとぐらい自由にさせてほしいというのが本音です。

SNSでは逆のトレンド

実際、SNSでは前髪アレンジやシースルーバングがトレンド。TikTokやInstagramを見れば、前髪を個性的に楽しんでいる同世代がたくさんいます。そんな中で、「眉上前髪」はちょっと時代遅れに感じちゃうのも無理はありません。テレビや雑誌でも、芸能人やモデルたちが自由な髪型で活躍している姿を見ると、「なんで自分たちだけこんなに制限されるの?」という気持ちが湧いてきますよね。

もちろん、全くの自由というのも難しいかもしれませんが、少なくとも個性や感性を大切にできるような、柔軟な考え方があってもいいはずです。「中学生 あるある」な前髪校則の違和感、ぜひ見直していきたいポイントのひとつです。

なぜか禁止されがちな「ポケットに手」

寒いから手を入れるのに

冬の通学中、寒すぎてポケットに手を入れたくなる。でも、先生に「ポケットに手を入れるな!」って怒られた経験、あるあるじゃないですか?

- 「態度が悪い」と言われる

- 実用的な理由(寒さ)なのに…

- 手袋OKなのにポケットNGは矛盾

- ポケットの方が手が温まることもあるのに

寒い日の朝、手がかじかんで鉛筆もまともに持てないような状態の中、ポケットに手を入れるのは当たり前のこと。それなのに、「不良っぽい」「だらしない」というイメージで怒られてしまうのは、ちょっと納得できませんよね。しかも、手袋をしていてもOKなら、見た目の問題というより“形式”にこだわっているようにも思えてきます。

また、先生によって注意の仕方が違うのもモヤモヤポイント。ある先生は見逃してくれるけど、別の先生は厳しく注意する…というように、基準がバラバラだと、余計に理不尽さを感じてしまいますよね。

ちょっと古い価値観?

「礼儀」や「態度」の話として注意されがちだけど、それってちょっと昔の考え方かも。特に今の中学生たちは、個人の感覚や実用性を大切にする世代。見た目よりも「寒さをしのぐ」ことの方が優先されるべきという意識も高まっています。

実際、「中学生 あるある」としてもよく語られるこのルール、学校によってはすでに見直されているところもあるようです。「昔はダメだったけど今はOK」という柔軟な変化が、もっと広がっていってもいいのではないでしょうか。

制服の「第二ボタン禁止」の謎

ボタンまで管理されるの?

「制服の第二ボタンは必ず留めること!」って言われる学校、多いですよね。でも、なんで第二ボタンだけそんなに厳しく言われるのか…その理由って説明されましたか?

- 開けてると「だらしない」?

- 「中学生 あるある」だけど意味不明

- 暑いときには開けたい!

- 他のボタンは何も言われないのに?

第二ボタンを少し開けただけで注意されるのに、上着のボタンや袖のロールアップは見逃される…なんてこともありますよね。この差に疑問を感じたことがある人も多いのでは?実際、暑い日などは少しでも風通しをよくしたくてボタンを外したくなるのに、それすらダメと言われると、身動きが取りづらく感じてしまいます。

そもそも、制服自体がある程度フォーマルな服装なのに、そこからさらに「第二ボタン」にまで細かく規定があるのは、行きすぎた管理に思えることも。もっと実用性や快適さを優先しても良いのではないでしょうか?

恋愛禁止との関係も…?

昔の風習で、「第二ボタンを好きな人に渡す」という文化があったけど、それを禁止する意味なのかも?でも、それって今の中学生に必要?という声も多いです。

この文化は、卒業式のときに好きな人からもらう、いわば“青春の象徴”のようなものでした。そんなちょっと甘酸っぱい思い出すら「校則違反」として扱われるのは、なんだか寂しい気もします。

実際、第二ボタンを開けていてもだらしなく見えない着こなしだってありますし、それを一律に禁止するのは、「自分らしくあること」を制限することにもつながります。「中学生 あるある」な違和感をきっかけに、もっと柔軟な校則の在り方が求められているのかもしれません。

中学生だって、自分の外見やスタイルにこだわりたい時期。ボタンひとつにも、自分なりの理由や気持ちがあるはずです。それを大人が一方的に決めるのではなく、話し合いながら決めていけるような風土が生まれたらいいですね。

体育の時だけ急に「軍隊感」

「整列!」「気をつけ!」ってなに?

体育の授業になると、急に厳しい指示。「整列!気をつけ!」の声に、まるで軍隊みたい…と思ったこと、ありませんか?

- 体育だけ異様に厳しい

- 指導の声が怒鳴り声

- 「中学生 あるある」なギャップ

- 体育館に入った瞬間に空気がピリッと変わる

他の教科では先生も優しかったり、のんびりした雰囲気だったりするのに、体育だけはなぜか別世界。声のトーンが明らかに違って、「気合い入れろ!」「声が小さい!」などの掛け声が飛び交い、まるで部活の厳しい練習のように感じることもあります。

そして「整列!前へならえ!」と何度も繰り返され、少しでも列が乱れているとやり直し。そんな細かいことより、まずは楽しく運動できる空気を作ってほしいと思ってしまいますよね。

スポーツを楽しみたいのに

せっかく身体を動かすのは楽しいのに、雰囲気が怖いと楽しめない。体育が好きだったのに、厳しすぎる態度や無意味に感じる号令のせいで、苦手意識が出てきたという声も。「中学生 あるある」として、共感する人は多いのではないでしょうか?

もちろん、ケガを防ぐためのルールや、集団での行動を大切にすることは大事です。でもそれと「軍隊のような雰囲気」は違うはず。

例えば、チームで意見を出し合いながら活動を決めたり、自主的に準備や片付けを行ったりするスタイルなら、生徒ももっと積極的になれるはず。フレンドリーで自由な空気の中でも、ちゃんと規律や協力の精神は育てられるのです。

「中学生 あるある」な体育の軍隊感も、先生たちと一緒に新しいスタイルを考えていくことで、もっと楽しくて成長できる授業に変えていけるかもしれませんね。

「靴下の色は白だけ」ルール

地味に厳しいドレスコード

「中学生 あるある」で見逃せないのが、靴下の色ルール。白限定って、そんなに大事なこと?と思うのは当然の感覚。

- 黒やグレーだと注意される

- 靴と合わないしオシャレできない

- なんでそんなに白にこだわるの?

- そもそも靴下の色が学力や態度に関係ある?

一部の学校では「統一感が大事」と言われたり、「清潔感がある色だから」と説明されるけど、果たしてそれが全ての中学生に必要なルールかというと、ちょっと疑問ですよね。最近では、黒やグレー、ネイビーといった落ち着いた色の靴下の方が、制服や靴と自然にコーディネートできるという意見も多いです。オシャレをしたいという気持ちは、自己表現のひとつ。中学生にとっても大切な感性の表れなのです。

それに、個性を大切にするという今の時代の流れに反して、「全員白ソックス」はあまりに画一的すぎる感じがします。ちょっとぐらい違っても、それで学習に支障が出るわけじゃないし、むしろ生徒の気持ちが明るくなるなら、柔軟に対応したほうが良いのでは?

汚れも目立つのに

実際、白い靴下ってすぐ汚れるし、洗濯が大変。雨の日やグラウンドでの授業があれば、泥がついたり、すぐに黒ずんだりしてしまいます。毎日きれいな白をキープするのは、保護者にとってもけっこうな負担。

中には「毎日白ソックスを用意しなきゃいけないのが大変」という声もあり、家庭の事情によっては経済的な負担にもつながることがあります。黒やダークカラーなら、多少汚れても目立たないし、耐久性もあって実用的です。

つまり、このルールは「見た目の統一」や「伝統」を重視するあまり、実際の生活や生徒の気持ちを軽視してしまっている面もあるということ。「中学生 あるある」な靴下の色ルールも、もう一度立ち止まって見直す時期にきているのかもしれません。

「水筒の中身はお茶のみ」問題

スポーツドリンクもNG?

熱中症対策にもなるスポーツドリンク。でも、「水筒の中身はお茶だけ!」っていう謎ルール、ちょっと不思議じゃないですか?

- 甘いもの禁止=健康?

- 水分補給なのに制限あり

- 中学生 あるあるのイライラポイント

- 体調に合った飲み物を選びたい

最近の夏は、気温が35度を超える日も珍しくありません。そんな猛暑の中で、水やお茶だけでは不十分な場合もあります。スポーツドリンクには、失われた塩分やミネラルを補給する成分が入っているので、体調を崩さないためにも理にかなった選択肢なのに、それを禁止されると困ってしまいますよね。

「ジュース=不健康」と決めつけている風潮もありますが、すべての甘い飲み物が悪いわけではありません。運動後や汗をかいたときには、糖分がある程度必要なこともありますし、熱中症を防ぐために自分の体調に合った飲み物を持たせてもらえる方が、安心して過ごせると思いませんか?

学校ごとの差も大きい

中には自由な学校もあるのに、厳しい学校では未だに水・お茶のみ。現代の気温や体調を考えたら、もっと柔軟でいい気がします。

また、「同じルールでも担任の判断によって対応が違う」という声も。「あの先生はOKだけど、この先生はNG」みたいなバラつきがあると、生徒は混乱してしまいますよね。

健康を守るために設けられたルールなら、なおさらその時々の状況に応じて柔軟に対応してほしいもの。「中学生 あるある」なこの水筒ルールも、先生や保護者と一緒に話し合いながら、もっと現実的なルールに変えていく必要がありそうです。

中学生の皆さんも、自分の体調や生活スタイルに合った飲み物を考えるきっかけにしてみてくださいね。

「スマホ持ち込み禁止」だけど…

実際はみんな持ってる!?

「スマホ禁止!」って言われても、持ってる中学生は多いのが現実。「中学生 あるある」でもかなり共感される話題です。

- 家族との連絡手段として必要

- 緊急時のためにも持ちたい

- 学校では使わない前提なのに

- 通学中にトラブルがあった時の安心材料にもなる

最近では、多くの家庭でスマホを持たせるのが当たり前になっています。特に一人で電車通学をしている場合や、習い事の送り迎えがある場合など、親との連絡手段としてスマホがあると便利。だからこそ、「持ってくるだけでNG」というルールには、多くの中学生が違和感を覚えているんです。

実際には、スマホを持っていても授業中に触らないようにしたり、電源を切って鞄に入れておいたりと、自分なりにルールを守っている人もたくさんいます。それなのに「所持=即没収」みたいな扱いでは、納得できないのも無理はありません。

使い方の指導が大事なのでは?

持たせないことより、正しく使うルールを教える方が大事かも。これからの時代、スマホなしで生活する方が現実的じゃないしね。

スマホは、使い方次第でとても便利なツールになります。たとえば、辞書アプリや勉強アプリを使えば、学習にも役立ちますし、調べ物にもすぐ対応できます。また、スケジュール管理やリマインダー機能を活用することで、自己管理の力も育てることができるんです。

だからこそ、学校でも「使い方を教える」ことが大切。SNSのマナーやネットトラブルへの対応など、実生活に直結する知識を学ぶ機会がもっと増えてもいいかもしれません。「中学生 あるある」としてのスマホ事情も、ただの禁止ではなく、未来に役立つスキルとして活用していけるといいですね。

なぜか「恋愛禁止」

中学生=恋しちゃダメ?

「恋愛禁止」っていうルール、なんで?好きになる気持ちって自然なことなのに、「中学生 あるある」として疑問の声が多いです。

- 恋愛=悪いこと?

- バレたら呼び出し…

- 心の成長にも大事な経験なのに

- 人を好きになる気持ちは誰にでもある

中学生といえば、心も体も大きく成長する時期。そんな時に誰かを好きになるのは、ごく自然な感情です。もちろん、恋愛が原因でトラブルになったり、勉強に支障が出たりすることもあるかもしれません。でもそれは、恋愛そのものが悪いというより、関わり方やバランスの問題。

「恋愛=悪」と決めつけてしまうと、大切な感情や経験まで否定してしまうことになります。多くの中学生が、こっそり好きな人を想ったり、友達に相談したりして、いろんな気持ちを抱えています。それって、大人になるためのステップの一つでもあるんですよね。

勉強に集中してほしいのはわかるけど…

もちろん勉強は大事。でも、恋愛も人間関係を学ぶ貴重な機会。きちんと向き合い方を教える方がよさそう。

たとえば、「相手の気持ちを考えること」や「自分の感情をコントロールすること」など、恋愛を通じて学べることはたくさんあります。そして、それは社会に出てからも必要な力。

むしろ、恋愛をただ禁止するのではなく、「どうすればいい関係を築けるのか」「トラブルを避けるにはどうすればいいか」を話し合えるような環境があると、中学生ももっと安心して自分の感情と向き合えるはず。

「中学生 あるある」としての恋愛禁止ルールも、ただ縛るのではなく、どう向き合えばいいかを教えてくれるルールに変わっていくと、もっと前向きに受け止められるかもしれませんね。

「先生の言うことは絶対」ルール

質問=反抗?

「先生の言うことに逆らうな」的な空気感、感じたことありませんか?

- 素朴な疑問でも怒られる

- 「中学生 あるある」なモヤモヤ

- 理解するより従うが優先

- 意見を言うと「生意気」と言われることも

中には、「先生に質問しただけで怒られた」なんて経験をした人もいるかもしれません。でも、それって本来おかしなことですよね。学校は学ぶ場所であり、疑問を持つことは学びの第一歩。なのに、「黙って聞け」「考えずに従え」という空気があると、発言しづらくなってしまいます。

また、「先生の意見=絶対正しい」という前提があると、自分の考えを出すことが怖くなったり、間違えることを恐れて発言できなくなったりします。「中学生 あるある」なこの空気感、けっこう深刻な問題かもしれません。

対話があってもいい

先生も人間。対話を通じて信頼関係を築くことが、本来の教育のはず。「絶対服従」じゃなくて、もっとフラットな関係が理想です。

例えば、質問に対して丁寧に答えてくれたり、「それはどう思う?」と逆に問いかけてくれる先生がいると、授業の雰囲気も一気に変わりますよね。そんな先生となら、どんな教科でも自然と楽しく学べるようになるはずです。

お互いに意見を出し合えるような関係性は、生徒にとっても先生にとってもプラス。間違いや失敗を恐れずに発言できる空気があれば、自信もつくし、学ぶ意欲もアップします。「中学生 あるある」な“先生の言うことは絶対”ルールも、少しずつ変わっていくことを願いたいですね。

意外とツライ「休み時間の短さ」

トイレに行くのもギリギリ

中学生 あるあるの中でも、毎日感じるのが「休み時間短すぎ問題」。特に移動教室がある日はもう大変です。

- トイレ行く時間すらない

- おしゃべりもできない

- ちょっとしたリフレッシュも無理

- 次の授業の準備もバタバタ

教室の場所が遠かったり、階をまたいでの移動があると、それだけで休み時間のほとんどが移動に取られてしまいます。到着したと思ったら、すぐに授業開始のチャイム。トイレに行く時間もなくて、次の授業中ずっと我慢…なんて経験、したことありませんか?

おしゃべりをする時間もないから、友達とちょっとした雑談でリフレッシュすることも難しい。結果的に、気持ちが切り替えられないまま次の授業に突入してしまうことも多いんですよね。

メリハリが大事

集中する時間と、リラックスする時間。どちらも大事なはず。もう少し余裕のあるスケジュールだと、学校ももっと楽しくなるかも!

勉強にしっかり取り組むためにも、短いながらも「ほっ」とひと息つける時間が必要です。心と体をリセットする時間があるだけで、集中力やモチベーションも変わってきます。たとえば、休み時間があと2〜3分長ければ、それだけで気持ちの余裕が全然違ってくるはず。

「中学生 あるある」として、毎日のように感じているこの“時間のなさ”。これこそ、先生たちにも実際に体験してみてほしい現実のひとつかもしれません。

まとめ:違和感は大事な“気づき”!

中学生の毎日には、たくさんの「なんで?」がつまっています。「中学生 あるある」な謎ルールにモヤモヤするのは、当たり前のこと。時には「面倒だな」と感じたり、「これって本当に必要?」と疑問を持つこともあると思います。でも、それは決して悪いことではありません。

むしろ、その“モヤモヤ”や“違和感”こそが、自分自身で考え、疑問を持ち、行動するための第一歩です。ルールの存在には何らかの理由がある場合も多いけれど、時代が変わった今、それが本当に今の自分たちに合っているかどうかを見直すことも必要です。

「なんで?」と考えることは、「もっと良くするにはどうすれば?」という発想につながります。そしてその小さな気づきの積み重ねが、未来の学校を、そして社会をより良く変えていく原動力になるかもしれません。

今日からできるポジティブアクション

- 友だちと違和感を話してみよう

- なぜそのルールがあるのか調べてみる

- 先生に質問してみる

- 自分の考えをノートにまとめてみる

- SNSや掲示板で同じ意見を持つ人の声を見てみる

ルールに疑問を持つことは、悪いことじゃありません。むしろ、それが未来を変える第一歩になるかも。思い切って声を出してみたり、話し合ってみることで、自分の気持ちに自信を持てるようになるかもしれません。

自分の「気づき」を大切に、これからも中学校生活を楽しんでくださいね!小さな違和感が、大きな成長につながるかもしれませんよ。