序論

現代の社会では、学業や部活動、さらにはアルバイトや趣味活動など、学生生活は多忙を極めることが多くなっています。一方で、身体を動かす機会が減少し、生活習慣が偏りがちな学生も少なくありません。その結果、体力の低下や運動不足が懸念されるケースが増えており、健康増進は学生にとっても非常に重要な課題となっています。こうした背景から、教育現場やスポーツ指導において体力測定が重視され、日頃の運動・健康習慣の改善や適切な運動計画の立案の一助とされています。

体力測定の目的は、筋力や心肺持久力、柔軟性、バランス能力といった多面的な身体機能を客観的に把握し、それを基に学生自身が改善すべき点や強化すべき点を理解することにあります。その評価結果をもとに、個々の学生が自分に合った運動目標を設定し、より効果的に体力を向上させるアプローチを考えることが重要です。本稿では、学生が知っておくべき体力測定の基準と評価の方法について、各種テスト種目の概要・意義・数値の読み取り方、さらには日常生活への応用例までを総合的に解説します。

第1章 体力測定の意義

体力測定は単なる記録会やスポーツテストではなく、その結果を通じて身体の健康状態や運動能力を数値化し、今後の生活習慣やトレーニングに役立てるための指標を得る手段です。学生にとっては、以下のような意義があります。

- 現状把握: 漠然と「運動不足かもしれない」「体力がない気がする」と感じているだけでは、具体的に何をどのように改善すれば良いかが分かりづらいものです。体力測定を受けることで、筋力・持久力・柔軟性など各項目の数値が明らかになり、自身の強みと弱みを客観的に把握できます。

- 改善計画の立案: 数値化された結果をもとに、自分が特に弱い部分を補強する、あるいは得意分野をさらに伸ばすなど、明確な目標を設定しやすくなります。目標が具体的であるほど、適切なトレーニング計画を立てやすくなります。

- モチベーションの向上: 体力測定で数値として成長が確認できれば、結果を追いかける形で運動習慣を維持するモチベーションにつながります。継続して測定すれば、前回の測定からどれだけ数値が伸びたかを確認でき、達成感を得るきっかけにもなります。

- 健康リスクの早期発見: 成人になると生活習慣病などのリスクが高まりますが、その萌芽は学生時代から少しずつ蓄積される可能性があります。体力測定で心肺機能や筋力、柔軟性などを確認することで、将来的に起こりうる怪我・障害・生活習慣病などを未然に予防する取り組みを早期に始められます。

学生が体力測定の意義を理解し、積極的に測定結果を学業と同じように振り返り、改善を目指すための指針を得ることは、健康寿命を延ばすうえでも大きな意味を持ちます。

第2章 体力測定における主要指標

体力測定には様々な項目が存在しますが、主に次のような指標が重要視されます。

- 筋力(Strength): 筋肉が発揮できる最大の力のことです。握力測定や背筋力測定などが代表的な方法として知られています。筋力はあらゆるスポーツや日常生活での動作において重要な要素であり、筋力が不足していると体の使い方に制限が生じやすく、怪我のリスクも高まります。

- 筋持久力(Muscular Endurance): 一定の力を長時間継続して発揮できる能力です。腹筋運動(上体起こし)の回数や腕立て伏せの回数など、筋力と有酸素系の要素の両方が関連します。スポーツでは長時間動き続けるために、また日常生活では姿勢を保つために重要な指標となります。

- 心肺持久力(Cardiorespiratory Endurance): 心臓や肺の機能がどれだけ有酸素運動に耐えうるかを示す能力です。シャトルランや20m往復走などで測定される場合が多く、持久的なスポーツのパフォーマンスや健康度に直結します。心肺持久力が低いと、ちょっとした運動や階段の昇降でも息切れしやすくなります。

- 柔軟性(Flexibility): 筋肉や関節の可動域の広さを示す能力です。長座体前屈や開脚前屈、反復横跳びの動作に関連する可動域測定などが典型的な評価指標です。柔軟性が高いと怪我を予防しやすくなり、運動の効率も向上します。

- 敏捷性(Agility)・バランス能力(Balance): 素早く方向転換したり、姿勢を崩さずに動き続けたりする能力です。反復横跳びや片足立ちなどで測定されることが多いです。

これらの指標を総合的に評価することで、学生が持つ身体能力の長所と短所を把握でき、今後のトレーニング指導や健康管理に役立てることができます。

第3章 筋力・筋持久力の測定

3-1. 握力測定

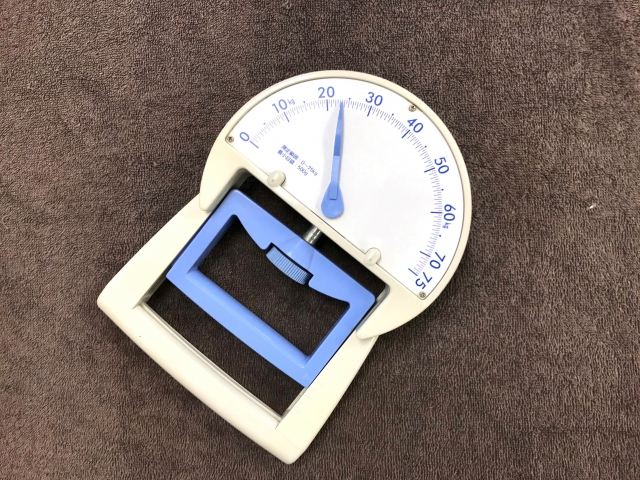

最も一般的で簡便な筋力測定として、握力測定が挙げられます。握力計を使用し、立位で腕を下げたまま全力で握力を測定します。片手ずつ2回程度測定し、高い値を記録として残すことが多いです。握力は上半身の筋力の一部を反映しますが、全身の筋力を完全に表すわけではないため、あくまでも筋力の目安として活用されます。

3-2. 背筋力測定

背筋力計を用いた測定では、床に置いた計測装置のハンドルを握り、背筋を伸ばした状態から上方向に引き上げる力を測ります。主に脊柱起立筋などの背筋群の最大力を評価できます。正しい姿勢で実施しないと腰を痛めるリスクがあるため、測定時は姿勢指導が重要です。

3-3. 上体起こし(腹筋運動)

腹筋群の筋持久力を評価する代表的な測定種目です。一定のリズム(例えば1回あたり3秒など)で上体起こしを行い、指定された時間内の反復回数をカウントします。腰痛や首痛を抱える学生の場合は、無理のない範囲で実施するよう注意が必要です。また、フォームが崩れた回数はノーカウントとされることもあります。

3-4. 腕立て伏せ

腕立て伏せは上半身(胸・三角筋・上腕三頭筋など)の筋力・筋持久力を測定する際に活用されます。男女でフォームを変えて計測する場合があり、男性はつま先を床につける通常の腕立て伏せ、女性は膝をついた状態での腕立て伏せを行うことが一般的です。こちらも正しいフォームで行わないと真の筋持久力を測れないため、指導者によるフォームチェックが大切です。

これらの測定結果を総合的に見ることで、学生の筋力レベルや筋持久力のバランスを把握できます。学校や部活などで評価する場合、同学年の平均値や全国平均との比較が行われ、成長度合いや鍛えるべき部分が明確になります。

第4章 心肺持久力の測定

4-1. シャトルラン(20m往復走)

日本の学校では最も代表的な心肺持久力の測定法として、シャトルランが用いられています。一定のペースで音が鳴るごとに20m間を往復し、音の間隔が徐々に短くなっていく中で走り続けられる回数を記録します。疲労に伴うペースの乱れや息切れが起き始めるタイミングが個人差として顕在化しやすく、心肺機能を客観的に捉えやすい指標です。

4-2. 持久走(1,500m~3,000m)

長距離走も心肺持久力の測定に用いられる手法です。学生の場合、1,500mや2,000m、3,000m走が行われるケースがあります。走行時間を記録し、過去の自身の記録や平均値と比較することで、心肺持久力の向上度合いを把握できます。シャトルランよりも時間はかかりますが、ペース配分や忍耐力も含めた総合的な持久力を測定できます。

4-3. VO2max推定

専門的なスポーツ科学の現場や大学の研究機関などでは、呼気ガス分析装置を使って最大酸素摂取量(VO2max)を直接測定することもあります。しかし、設備や技術が限られる学校の現場では、シャトルランの結果をもとにVO2maxを推定する簡易式が用いられることが多いです。この推定値が高いほど、持久力があると見なされます。

心肺持久力の測定で得られた結果は、学校生活だけでなく日常生活においても重要な健康指標です。ランニングや自転車通学などの生活習慣を取り入れ、測定結果を改善する試みが多くの学生に推奨されます。

第5章 柔軟性の測定

5-1. 長座体前屈

床に足を伸ばして座った状態で前屈し、どれだけ前に手を伸ばせるかを測定する方法です。太ももの裏側(ハムストリングス)や腰回りの柔軟性が主に評価されます。柔軟性が低い学生は、怪我のリスクや運動効率低下の要因になる可能性があるため、ストレッチなどを取り入れて可動域を広げる工夫が必要です。

5-2. 開脚前屈

両脚を左右に開き、どれだけ前屈できるかを測定するものです。股関節周りの柔軟性と内転筋の伸びなどを測ることができます。特にダンスや球技(サッカーやバスケットボール)の動作においては、股関節の柔軟性が機動力やキレのある動きに影響するため重要視されます。

5-3. その他の柔軟性測定

肩甲骨周りや足首、背骨全体の可動域測定など、種目によって多様な方法があります。部活動や専門競技の種類によっては、競技特性に合わせた柔軟性測定が行われる場合もあります。身体のどの部位が硬いのかを理解しておくことで、ストレッチやコンディショニングの優先度を決定できます。

第6章 敏捷性・バランスの測定

6-1. 反復横跳び

一定の幅に引かれた2本のラインを素早く左右に移動し、その往復回数を記録する種目です。敏捷性だけでなく、下肢や体幹のバランス能力、リズム感も問われます。チームスポーツでは方向転換の速さや反応速度がパフォーマンスに直結するため、重要な指標として扱われます。

6-2. 片足立ちバランス

片足で立ち、一定時間バランスを保つことができるかを測定します。目を開けた状態だけでなく、目を閉じた状態での測定も行われることがあり、視覚に頼らないバランス能力を評価することができます。バランス能力は日常生活の転倒予防にも関わり、年齢を問わず注目される指標です。

6-3. Tテストやイリノイ・アジリティテスト

陸上競技や球技で用いられる本格的な敏捷性テストです。指定されたコースを進みながら素早く方向転換を行い、ゴールタイムを記録します。短距離ダッシュ力と方向転換の技術が要求され、スポーツパフォーマンスの指標として重要です。

第7章 日本における文科省制定の体力テスト

日本の文部科学省は、学校教育の一環として定期的に体力・運動能力調査を実施しています。この調査では、主に以下の種目が行われ、全国規模でデータが集積されています。

- 20mシャトルラン

- 上体起こし

- 握力

- 反復横跳び

- 50m走

- 立ち幅跳び

- ハンドボール投げ

- 長座体前屈

これらの種目の結果を総合して体力合計点を算出し、学年別・地域別・男女別などで分析が行われます。全国平均だけでなく、過去数十年にわたる推移も公開されており、学生の体力傾向の変遷を見るうえで重要な資料となっています。文科省の基準に基づいて教師や保健体育指導者がフィードバックを行うことで、学生は自身の体力レベルを客観的に理解しやすくなります。

第8章 国際的な体力測定基準との比較

諸外国でも学生の体力測定は盛んに行われており、例えばヨーロッパ各国やアメリカでは、スポーツクラブ活動や学内イベントとして定期的に測定が実施されています。国や地域によって重視される種目や測定方法は異なりますが、例えばフィンランドではクロスカントリースキーやノルディックウォーキング、アメリカでは1マイル走などが代表例です。

国際的な視点から見ると、日本の学生は持久力種目は比較的得意とされる一方、上半身の筋力やパワー測定などでは欧米の学生にやや劣るという調査結果もあります。これは生活習慣やスポーツ文化の違い、体格の差異などが要因と考えられます。また、日本においても近年は子どもの体力低下が社会問題化しており、国際比較の結果を受けて学校教育の場で改善策が模索されています。

第9章 体力測定の評価方法と結果の活用

9-1. 相対評価と絶対評価

体力測定の結果を評価する際には、同年代・同性の平均値と比較する相対評価が多く用いられます。一方で、トレーニングの効果を確認したい場合には、自分自身の過去の数値との比較(絶対評価)も重要です。相対評価だけに重点を置くと、「平均以下だからダメ」という誤った捉え方につながる可能性があるため、個人の成長度にも注目すべきです。

9-2. 評価結果の活用とフィードバック

体育の授業や部活動の指導者が、測定の結果を踏まえて具体的な改善策やトレーニング方法を提示することが大切です。例えば、筋力が不足している学生には自重トレーニングや軽いダンベルを用いた筋力トレーニングを、心肺持久力を向上させたい学生にはランニングやサイクリングなどの有酸素運動を勧めるなど、個々の結果に応じたフィードバックが行われます。

9-3. 運動処方の考え方

個々の学生には異なる運動背景や身体的特徴があります。したがって、測定結果を基にした運動処方では、以下の要素を考慮します。

- 頻度(Frequency): 週に何回運動を行うか。

- 強度(Intensity): 心拍数や負荷量など、どの程度の負荷で行うか。

- 時間(Time): 1回あたりの運動継続時間。

- 種類(Type): 有酸素運動か筋力トレーニングか、あるいは柔軟性トレーニングか。

FIT(頻度・強度・時間・種類)の原則を踏まえ、学生の体力レベルや健康状態に合った運動指導を行うことで、効果的かつ安全に体力を向上させられます。

第10章 日常生活における体力維持・向上策

10-1. 生活習慣の見直し

体力を測定して課題を見つけても、日常生活の中で習慣的に運動をしなければ、思うような効果は得られません。自転車通学やウォーキングの活用、エスカレーターではなく階段を積極的に使うなど、小さな行動変容を積み重ねることが大切です。

10-2. 部活動・サークル活動

スポーツに限らず、ダンスや武道など多様な運動系の部活・サークルに参加することで、楽しみながら体力を養えます。仲間と協力し合い、目標を共有することで運動を継続するモチベーションが維持しやすくなります。

10-3. 自主トレーニングの推奨

学校のカリキュラムや部活動だけでは運動量が不十分な場合、自主的なトレーニングを行うことが効果的です。自重トレーニング(スクワット、プランク、ランジなど)は器具がなくても場所を選ばず実施でき、短時間で高い効果が期待できます。最初は週に1~2回程度からスタートし、慣れてきたら回数や頻度を徐々に増やしましょう。

10-4. レクリエーション的な運動

真剣なスポーツだけが運動ではありません。ダンスゲームやジョギング、ボルダリング、ヨガ、ウォーキングなど、リフレッシュを兼ねた活動として運動を楽しむことも重要です。モチベーションを保つためには、楽しさが大きな要因になることは言うまでもありません。

第11章 メンタル面との関連性

身体の健康状態とメンタルの状態は密接に関連しています。運動はストレス解消や睡眠改善にもつながり、精神的な健康を保つうえで大きな役割を果たします。体力測定で得られた結果が向上すれば、自信や満足感が得られ、さらなるモチベーション向上につながります。逆に、結果が思わしくなかった場合も「課題が明確になった」とポジティブに捉え、改善策を実行するきっかけとすれば、長期的には良い循環をもたらします。

第12章 将来展望とまとめ

近年、スマートフォンやパソコン、オンライン学習システムの普及により、学習環境は劇的に変化しました。これに伴い、座りがちな時間や、目を酷使する時間が増加することで、従来よりもさらに運動不足になりやすい傾向が指摘されています。学生の体力低下は社会的な課題ともなっており、文部科学省や各自治体は、運動習慣の重要性を訴える施策を積極的に進めています。

一方で、体力測定の精度や測定手法は科学技術の進歩により洗練されてきており、ウェアラブル端末などを活用した日常的なデータ収集も視野に入っています。こうした技術は、個々の学生が自分の身体状態をリアルタイムでモニタリングし、よりきめ細かい運動指導や健康管理を受けることを可能にするでしょう。

学生時代に培われた体力と運動習慣は、その後の人生において健康を維持し、充実した生活を送るための基礎となります。体力測定はその出発点ともいえる大切な機会です。測定結果に一喜一憂するだけでなく、長期的な目線で「どうすれば健康的な身体を作れるか」を考える姿勢が求められます。

- 自分の弱点を正確に把握して克服する

- 得意分野をさらに伸ばす

- 継続的な測定で成長度合いを確認する

- 日常生活から運動習慣を取り入れる

これらを総合的に実行していけば、学生時代だけでなく、社会人になってからもスポーツや趣味、健康維持の観点で大きなメリットを享受できるはずです。体力測定の基準や評価を正しく理解し、今後のアクションプランに反映させることが、健康で豊かな人生の第一歩となるでしょう。