はじめに 〜運動会の旗や標識が持つ役割とは?〜

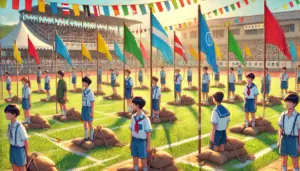

運動会は、学校生活の中でも特に盛り上がるイベントの一つです。生徒、先生、保護者、地域の方々が一体となり、競技や応援を通じて団結力や協調性を育む絶好の機会です。そんな運動会をより盛り上げ、運営をスムーズにするために欠かせないのが「旗」と「標識」の存在です。

旗や標識は、競技や応援の場面での「目印」や「シンボル」として大きな役割を持っています。例えば、チームごとの応援旗や、コースを案内する標識、得点板やルール説明ボードなど、運動会のあらゆる場面で活躍しています。また、デザインや工夫次第で会場全体の雰囲気が華やかになり、参加者や来場者の記憶に残るイベントにすることもできます。

この記事では、運動会で役立つ旗や標識の作成アイデアや実例、工夫ポイントを具体的に紹介します。中学生や高校生の皆さんが「自分たちで作りたい!」と思えるようなヒントやポイントを盛り込みました。ぜひ参考にして、素敵な運動会を演出してください!

1. 運動会の旗や標識が必要な理由とその役割

旗や標識が果たす重要な役割

運動会の会場を見渡すと、さまざまな旗や標識が目に入ります。これらは単なる装飾ではなく、実際には運動会の運営全体に深く関わる「縁の下の力持ち」としての存在です。

旗や標識の主な役割

- チームや団体の「シンボル」としての役割

- 旗や標識は、チームごとの個性や目標、スローガンを象徴するものであり、団結力を高めます。

- チームカラーやマスコット、オリジナルキャラクターが描かれていることで、どこにどのチームがいるか一目で分かりやすくなり、競技中の士気もアップ。

- 会場内の誘導や案内をスムーズにする

- 来場者や参加者が迷わずに動けるよう、受付や休憩所、トイレ、救護所などの場所を明確に案内。

- 各競技のスタート位置やゴール、観覧席の表示などがあることで、運営スタッフや来場者の混乱を防ぎます。

- 競技中の混乱を防止する

- 競技ごとに必要なエリアや待機場所、選手・応援団の動線をしっかり分けるため、誤って他のチームの場所に入ってしまうといったトラブルも減ります。

- 明確な標識があることで、集合や移動も時間通りにスムーズに進行できます。

- 応援の盛り上がりや雰囲気づくり

- 色とりどりの旗や手作りの応援ボードが会場を華やかに彩り、運動会特有の一体感や高揚感を演出。

- チームの仲間意識が生まれ、「自分たちで作った!」という達成感も楽しめます。

- 安全対策としても役立つ

- 避難誘導標識や「立入禁止」表示を活用することで、混雑や事故を防ぐ安全対策としても大切な役割を担っています。

実際に役立つ場面

運動会では、下記のような様々なシーンで旗や標識が大活躍します。

- チーム分けや応援場所の目印

- どこに集まれば良いか、誰がどのチームなのか、ひと目で判別しやすい旗や標識は必須アイテム。

- 特に開会式や閉会式、応援合戦の際には目立つシンボルとして映えます。

- 競技エリアや受付の表示

- 競技ごとの集合場所や競技ゾーン、受付・本部・救護所などの標識で、運営の効率アップとトラブル防止。

- 参加者だけでなく、見学者や保護者にも優しい会場づくりが可能になります。

- スタート・ゴール・折り返し点の明示

- かけっこ、リレー、障害物競走などでは「どこからスタートか」「どこまで走るのか」をはっきり示すことが必要です。

- 紛らわしい場所には大きめの看板やカラフルな旗を配置し、間違いを防ぎます。

- ルールや注意事項の案内

- 競技ごとのルール説明や、注意事項、禁止事項などを掲示しておけば、初参加の人でも安心。

- イラストや図を入れて、言葉が分からない小学生や外国人の参加者にも分かりやすく工夫すると、より親切です。

- イベントや休憩時間のお知らせ表示

- タイムスケジュールや次の種目、昼休みなど、進行を分かりやすく示す「お知らせボード」も便利です。

また、運動会の規模が大きいほど、旗や標識の存在は欠かせません。会場が広くなるほど情報伝達の「見える化」が重要となり、競技や運営がスムーズに進行するだけでなく、参加者や観客の満足度も向上します。中学生・高校生であれば、こうした運営の一部を自分たちで企画し、デザイン・作成・設置まで関われる点も、学校行事の大きな学びや思い出となるでしょう。

2. チーム旗のデザインアイデアと作り方

チーム旗の魅力

チーム旗は、運動会のシンボル的存在です。運動会の会場にたなびく旗は、そのチームの「顔」とも言えるもので、見ただけで応援したくなるような力強さや、団結力を感じさせます。特に、中学生や高校生はチームごとに個性が光るため、旗のデザインにこだわることで、自然と「自分たちのチームが一番だ!」という誇りや愛着が生まれます。旗を掲げて入場行進したり、応援合戦のときに振ったりすることで、一体感や達成感、やる気がぐんとアップします。

さらに、チーム旗は写真撮影やSNS投稿でも映えるポイントの一つです。みんなで協力して作った旗を持って記念撮影をすれば、一生の思い出にもなります。生徒自身がデザイン・制作に関わることで、主体的な活動やクリエイティビティ、チームワークも育まれるのが大きな魅力です。

デザインのコツ

- チームカラーを基調にした大胆な配色で遠くからも一目で分かるようにする

- 動物やモチーフ、キャラクターを組み合わせてオリジナリティを出す

- チーム名やキャッチフレーズ、スローガンを大きく入れ、熱いメッセージや勝利への意気込みをアピール

- 目立つ色使いや大きなイラスト、文字で迫力を出しつつ、細部にはユーモアやひねりも加えて個性を演出

- 図形や幾何学模様、旗の形そのもの(四角だけでなく三角・波型・リボン型など)にもこだわってみる

- 寄せ書き風にメンバー全員のサインや手形を入れて、みんなの思いをひとつにする

- フェルトやキラキラ素材、スパンコールなど立体的な装飾をプラスしインパクトを強める

追加のデザイン例

- スポーツを象徴するボールやトロフィーをモチーフにしたデザイン

- 地元の名物や学校のシンボルマークを取り入れて親しみやすく

- 各学年でアイデアを募って人気投票でデザインを決める方法も楽しい

作り方の基本手順

- チーム全員でアイデアを出し合い、デザイン案を複数考える(投票や話し合いで決定)

- 模造紙や布、厚紙、フェルトなど目的や予算に応じた材料を準備する

- まず下書きを鉛筆やチョークなどで薄く描き、全体のバランスを確認

- ポスターカラーやアクリル絵の具、油性マーカーなどで色塗り、文字やイラストをはっきりと描く

- キラキラテープ、フェルト、リボンなど装飾パーツを加える(ボンドや両面テープで貼る)

- 乾燥させたら、布の場合はほつれ止めやラミネート、紙の場合は補強も忘れずに

- 旗を掲げるための棒やヒモ、取っ手を取り付けて完成

さらに工夫した作り方ポイント

- 布の場合はアイロンプリントやステンシルでクオリティアップ

- 大型旗なら人数を分担して、イラスト担当・文字担当など役割分担すると効率的

- 余ったスペースに小さなイラストや一言メッセージを書き込むとさらに盛り上がる

- 写真や切り抜きでコラージュ風デザインにしても楽しい

アイデア例

- 赤組は「情熱のドラゴン」:炎やドラゴンのうろこ、迫力あるフォントでパワフルに

- 青組は「勝利のイルカ」:波しぶきやイルカのジャンプ、爽やかさとスピード感を表現

- 黄組は「希望の太陽」:大きな太陽や光の輪、元気いっぱいのイメージ

- 緑組は「平和のクローバー」:四つ葉のクローバーで幸運と団結力をアピール

- 紫組は「ミステリアスなフェニックス」:復活やチャレンジ精神をテーマに

このように、チーム旗のデザインと作り方には無限の可能性があります。自分たちだけのオリジナル旗を作ることで、運動会がより思い出深い特別なイベントになります。

3. 応援旗の実例と盛り上げポイント

応援旗の目的

競技の合間や応援合戦の時に大活躍するのが応援旗です。応援旗は、ただ大きく振るだけでなく、視覚的なインパクトや一体感を生み出す重要なアイテムです。会場のどこからでも一目で分かる鮮やかなデザインや、勢いよく振られる様子は、応援されている選手や観客の心を熱くし、チーム全体の士気や団結力を飛躍的に高める力があります。また、応援旗は競技の勝敗を分ける直接的な要素ではないものの、会場の雰囲気や盛り上がりに大きな影響を与え、思い出深い運動会の象徴として長く記憶に残る存在となります。

応援旗が果たす役割の広がり

- 応援団が旗を先導してパフォーマンスを行うことで、全体の応援のリズムやテンションが上がる

- チームのスローガンや目標が旗に描かれることで、チームメイトや観客全員が一つの目標に向かって気持ちをひとつにできる

- 応援旗の存在があることで、「自分たちも旗を振りたい!」と自然と応援の輪が広がる

- 競技の合間のパフォーマンスや応援タイムで旗を使ったダンスや演出も可能

応援旗のアイデア

- 応援団が中心になってデザイン・作成し、全員で協力して仕上げる

- チームのスローガンや応援メッセージを大きな文字でインパクト重視に仕上げる(「全力で戦え!」「最後まであきらめない!」など)

- みんなで寄せ書き風にメッセージを書くことで、ひとりひとりの思いを旗に込める

- 光る素材やキラキラテープ、ラメ、布用ペン、スパンコールなどで立体感や動き、華やかさを演出

- チーム全員の手形や似顔絵、似顔絵イラストをちりばめることで「自分たちだけの応援旗」感をアップ

- チームの動物キャラクターやオリジナルマスコットを大きく描いて親しみやすく

- クラスごとにテーマカラーを決めて、カラフルな旗を作成し、会場を虹色に染める

- 素材を工夫し、布や紙だけでなく、布団カバーや大きなカーテンをリメイクして大旗にする方法も

盛り上げポイント・作成のコツ

- 応援合戦や応援パフォーマンスの際に旗を振るタイミングを工夫する(全員で一斉に振ると迫力満点)

- 振るだけでなく、旗を使って波を作る、円を描く、旗を連結して巨大フラッグにするなど動きを加える演出

- 応援団の衣装やチームTシャツと旗のデザインやカラーを揃え、全体で一体感を強調

- 旗と一緒にメガホンやポンポン、プラカードなどの応援グッズを合わせて使う

- 応援旗をチーム全員で持ち記念写真を撮影し、SNSや学校のHPにアップすれば、後から振り返るときにも大きな思い出になる

応援旗の具体的なデザイン実例

- 「絶対勝つぞ!赤組」「全力疾走!青組」など、迫力と情熱を込めた太字のスローガンを中央に大きく配置

- チームメンバー全員の手形を旗に押して、色とりどりの手形で力強さと仲間意識を表現

- 大会テーマや学校のモットーをモザイク風に配置して、見る人にもメッセージが伝わるデザイン

- 応援メッセージだけでなく、競技で頑張ったエピソードや「今年はリベンジ!」など、その年ならではのコメントを入れる

- スポーツ用品(バトン、サッカーボール、リボンなど)を旗の周囲にイラストでちりばめる

- 光るテープや反射素材を使い、夕方や室内でも目立つ「夜でも輝く応援旗」に仕上げる

- 応援団員が旗に自分の似顔絵やイラストを描き、個性やユーモアをプラス

応援旗は、チームの思いをひとつにして可視化する最高のアイテムです。力を合わせて作ることで、運動会本番だけでなく準備段階から団結力を高め、競技や応援がさらに楽しく盛り上がります。アイデア次第で、世界にひとつだけの応援旗を完成させましょう!

4. 競技用標識の種類と設置アイデア

運動会の運営や競技の進行において「競技用標識」は不可欠な存在です。適切な標識があることで、選手や観客、運営スタッフが迷わず行動でき、全体の雰囲気づくりや安全面の向上にもつながります。ここでは、競技用標識の種類や設置の工夫、さらに注目される最新のアイデアまで詳しく紹介します。

主な標識の種類

運動会でよく使われる競技用標識には以下のようなものがあります。

- スタート・ゴール・中継点の表示

- かけっこやリレー、障害物競走など、正確な位置をはっきり示すことで競技の公正さと安全を確保します。

- ゴールにはテープや大きな旗、スタート地点には目立つ旗やカラーコーンと一緒に設置すると見失いません。

- 種目名や順番を示す看板

- その競技の開始前や進行中に分かりやすい位置に配置し、参加者や観客の混乱を防ぎます。

- 種目ごとにイラストや学校オリジナルのキャラクターを添えると親しみやすさもアップ。

- 各コースやゾーンの案内

- 綱引き・玉入れ・障害物競走などの各競技ゾーンごとに異なる色やデザインで案内。

- 大きくはっきりした文字、ピクトグラムやイラストも効果的です。

- 注意事項・ルール説明のボード

- 安全確保やトラブル防止のため、ルールや禁止事項を明記したボードを競技ごとに設置。

- 注意を促すピクトグラムやイラストも活用し、誰でも直感的に分かるように工夫しましょう。

- 受付や本部、救護所の案内標識

- 競技場の入り口や会場の分かりにくい場所には「受付」「救護所」などの案内標識を大きく設置。

- 来場者や保護者も迷わず移動でき、トラブル防止や緊急時の対応力も高まります。

- 進行状況やタイムスケジュールの掲示

- 「次の種目は〇〇です」「現在競技中」など進行状況を掲示板や電子表示で案内すると、全員が分かりやすく便利です。

設置の工夫

競技用標識を目立たせ、役立てるための工夫も重要です。

- 競技エリアごとに色分けする

- 各競技のエリアを色で分類し、同じ色の標識を設置することで視覚的に分かりやすくなります。

- 旗や看板の色だけでなく、ラインテープやゾーン表示の色とも合わせて統一感を持たせるとGOOD。

- 高さや大きさで目立たせる

- 遠くからでも一目で分かるように標識を高めに設置し、大きな文字や図柄を使うことがポイントです。

- 特に運動場の広い学校や人数の多い場合は、看板や旗を通常より大きめに作成しましょう。

- 天候対策も考慮した素材を選ぶ

- 屋外での運動会では風や雨、直射日光にも耐える素材(プラスチック板やラミネート加工、布地など)を選びましょう。

- 突風対策で重りをつけたり、簡単に倒れないようにする工夫も大切です。

- 手作り感のある温かみを出す

- 生徒たちの手書きイラストや寄せ書き風のデザインを採用し、オリジナリティや温かみを演出。

- 先生やPTAと協力して作成すれば、より会場が一体感に包まれます。

- 案内の矢印や地図を加える

- 会場マップや矢印の表示をつけて「どこに何があるか」が一目で分かるようにするのも有効です。

- 立体的な標識や動く標識も注目

- 回転する風車型や、風にたなびくフラッグタイプの標識を取り入れることで、動きのある標識が来場者の目を引きます。

- ユニバーサルデザインや多言語表示もおすすめ

- 海外の保護者やゲストのために英語や中国語の併記をするなど、多言語・ユニバーサルデザインを意識すれば誰もが安心です。

アイデア例

- イラスト入りの標識(例:玉入れならカゴのイラスト、リレーはバトンやシューズの絵)

- 外国語やピクトグラムを加えて国際色や分かりやすさを演出

- 競技の得点や記録をリアルタイムで表示する電子ボードを設置

- 競技名の大型フラッグや手作りバナーを各コース入り口に配置

- LEDライトや蛍光テープで夕方や雨天時でも視認性UP

- 手作りの巨大案内板やマスコット付きのユニーク標識

- 写真撮影スポットとして映える特設標識やボードを設ける

競技用標識は工夫次第で安全性や利便性が高まるだけでなく、運動会自体の雰囲気や思い出にも深く関わります。デザインや設置のポイントを意識し、みんなでアイデアを出し合って会場全体がわくわくするような標識を作り上げましょう。

5. 目立つデザインにするための工夫

デザインのポイント

旗や標識は「遠くからでも見やすい・分かりやすい」ことが大切です。特に運動会の会場は広く、観覧席やコースから距離があることも多いため、デザイン性だけでなく視認性・わかりやすさ・印象の強さが求められます。以下のような工夫を重ねることで、誰もが「すぐに分かる」「覚えやすい」「気分が上がる」デザインを実現できます。

- コントラストの強い色を使う(例えば赤×白、青×黄、黒×オレンジなどはどの距離からも際立ちやすい組み合わせ)

- 大きめの文字やイラストを大胆に配置し、文字は太めのフォントや縁取りをして読みやすくする

- シンプルなレイアウトにし、情報を詰め込み過ぎず、主役のモチーフやキーワードを明確に際立たせる

- 夜間や夕方の競技、体育館など暗い場所では反射材やLEDライト、蓄光シールなども活用して「暗い場所でも見える工夫」を取り入れる

- 図形や幾何学模様、旗のフチ部分だけ色を変えてアクセントをつける

- マスコットキャラクターやゆるキャラなど、親しみやすいモチーフをメインにすると、低学年から高学年・保護者まで幅広い世代が親しみやすい

- 実際に競技で使う道具(玉入れのカゴ、リレーのバトン、綱引きのロープなど)をデザインに組み込んで、競技内容とリンクさせる

- 複数の旗や標識を並べて使う場合は、全体の配色やテーマ性に統一感を持たせることで会場全体の雰囲気がアップ

追加の視認性向上アイデア

- 風が強い屋外では、旗自体が風にたなびいてもデザインが崩れにくいように大きめ&シンプルなモチーフを使う

- 人混みの中でも識別しやすいよう、旗や標識の「縁取り」や「影」をつけて奥行き感をプラス

- 競技ごと・役割ごとにアイコンやピクトグラムを加えると、小学生や来場者、外国人にも分かりやすい

- 会場全体で統一したテーマカラーやイメージを設けると、SNS投稿や写真映えにもつながる

- 写真や動画で撮影した時にもはっきり映る配色や模様を意識する(例:濃い背景+白抜き文字、逆に明るい背景+黒文字など)

デコレーション例

デコレーションは旗や標識の「華やかさ」「楽しさ」を演出する大切な要素です。

- スパンコールやキラキラ素材でインパクトと光沢感をプラス。陽の光や照明でキラキラ光るので、遠くからでも目立つ

- 立体的な装飾やフリンジ(房)で動きやアクセントを出す。旗の端や標識のフチに色違いのフリンジを付けると躍動感もUP

- 季節や学校カラーに合わせて、花や葉っぱ、雪の結晶、星などのパーツをつけたり、四季折々のイベント感を表現する

- 蛍光テープやラメ入りペン、グリッターシールを使うと手軽に明るさや華やかさを加えられる

- 布用の絵の具や立体シールで立体感を強調し、見て楽しい&触っても面白いデザインにする

- 使い捨てではなく、翌年も再利用できる丈夫な飾りを選ぶことで「エコでSDGs」な工夫にもつながる

- 紙吹雪や小さなポンポンなど、競技終了後に配布して持ち帰り用の記念アイテムとしても使える装飾

その他のおすすめデコアイデア

- マグネットやマジックテープを使った「取り外し可能デコパーツ」で、競技やシーンごとに装飾を変えられる

- チームメンバーで寄せ書きしたリボンやオーナメントをつけて思い出を演出

- 応援の時には旗を光らせるライトチェーンを巻きつけてナイト運動会にも映えるように工夫

- 余白部分に参加者全員のサインやメッセージを集めて「みんなで作るアート」に仕上げる

このように、目立つデザインやデコレーションを工夫することで、旗や標識は単なる目印や案内を超えて「運動会の主役級アイテム」になります。会場のどこからでも目を引くデザインをぜひ目指しましょう!

6. 簡単&低コストでできる手作り方法

100均素材を活用

手軽に手に入る材料でも、アイディアや工夫次第で驚くほど本格的で華やかな旗や標識が作れます。特に近年では100均やホームセンターなどでも多種多様な素材が揃っているので、予算が限られていても安心です。例えば、模造紙や画用紙は色のバリエーションが豊富で、大きなサイズの旗や標識作りに便利。フェルトや布切れは立体的な装飾やワンポイント使いにも最適です。木の棒や割り箸、竹ひごは旗を掲げる「ポール」や支柱に使えます。さらに、色紙や折り紙はデコレーションやカットワークに活躍し、テープやリボン、シールを使えば簡単にオリジナル感を出すことができます。

- 模造紙、画用紙、フェルト、布切れ(色や質感を組み合わせて多彩なアレンジが可能)

- 木の棒、割り箸、竹ひご(小旗から大型旗まで対応でき、持ちやすさも調整可能)

- 色紙や折り紙、和紙、クラフト紙(貼り絵や切り絵に挑戦すれば、立体感や奥行きも演出できる)

- テープ、リボン、ビニールひも(文字やイラストの縁取り、アクセントとして活用)

- シールやマスキングテープ、デコパーツ(細部のデコレーションで一気に華やかさアップ)

- 空き箱やペットボトルなど身近な廃材も再利用可能(リサイクル精神でSDGsにも貢献)

手作りの流れ

- デザイン案を決める(みんなでアイデアを出し合い、簡単なラフスケッチでイメージを共有)

- 必要な材料を揃える(100均や自宅の余り物、学校の備品なども活用し、予算を抑える)

- カッターやのり、両面テープ、グルーガンなどを使い、パーツを丁寧にカット・貼り付ける(安全面にも配慮)

- イラストや文字を描くときは油性ペンやアクリル絵の具、カラーペンを使って、はっきり・見やすく仕上げる

- 旗や標識の周囲にフリンジやリボン、シールなどを飾り付けて、インパクトや個性をさらに強調

- ポールや持ち手部分はしっかり補強し、グラつかないようにする(必要に応じてガムテープや結束バンドも使用)

- 完成後はみんなでチェックし、当日の使用シーンを想定して強度や見栄えを最終確認する

プラスαの節約テクニック&工夫

- 使い終わった布や段ボール、包装紙をリサイクル(予算ゼロでもアイディア次第で映える作品に)

- 余った材料を複数人でシェアして、無駄なく活用(小物パーツはバラ売りやセット品もおすすめ)

- 不要になったTシャツやカーテン生地、古いタオルなども大胆にカットして再利用

- 既存の看板や古い標識をリメイクして新しいデザインに仕上げる「アップサイクル」にも挑戦

- 強度を高めたい時は段ボールを2〜3枚重ねたり、裏打ち補強用の棒や紙筒を追加すると◎

- 仕上げにラミネートフィルムや透明カバーをかけて、雨対策・汚れ防止・長持ち仕様に

- みんなで手分けして分業制作することで、時間短縮&大量作成も可能!役割分担や作業工程を事前に決めておくとスムーズ

- 小道具や装飾パーツは、事後に分解・再利用できるものを選ぶと次年度以降も役立つ

こうした工夫を取り入れることで、手作り初心者でも失敗しにくく、かつ「お金をかけずに見栄えも抜群」な旗や標識を作ることができます。低コスト・短時間でもアイデア勝負で、自分たちらしい運動会アイテムを完成させましょう!

7. 材料選びとおすすめアイテム

運動会の旗や標識を作る際、使う材料選びは完成度や耐久性、見た目、そして作業効率を大きく左右します。ここでは、素材ごとの特徴やおすすめポイント、さらに準備のコツまで詳しく解説します。コストや時間、用途に合わせてベストな材料を選びましょう。

旗に使える素材

- 布(綿、ナイロン、ポリエステルなど)

- 布は本格的な旗づくりに最適。綿は吸水性や発色の良さ、ナイロンやポリエステルは軽量で丈夫、風によくなびくので屋外でも使いやすい。

- 染めやすく、アイロンプリントや布用ペン、アクリル絵の具での装飾も可能。耐久性が高く、数年単位で再利用もしやすい。

- 端のほつれ止めや縫い付け補強をしておくと安心。

- 模造紙、画用紙

- 紙素材は短期イベントや低コスト重視の旗におすすめ。色数が豊富でカットしやすく、大きな面積にも対応できる。

- 発色もよく、イラストや文字を描くのも簡単。ラミネートや透明テープで表面を保護すれば多少の雨にも対応可。

- 軽いので小旗や応援用にも向く。

- 合成皮革・フェルト・不織布

- 合成皮革は高級感や独特の質感が出せ、光沢やしなやかさで目を引く。フェルトや不織布は色が鮮やかで扱いやすく、立体的なデコやアップリケ向き。

- 厚みがあり、カットや貼り付けも容易。低学年でも扱いやすい。

- リサイクル素材

- 古いTシャツやカーテン、使わなくなった布団カバーなども再利用可能。個性的な質感や色合いが出せて、SDGsにも貢献。

標識に使える素材

- パネルボード、発泡スチロール、プラスチック板

- 軽くて大きい標識に最適。パネルボードや発泡スチロールはカッターやハサミでも簡単に形が作れ、イラストや文字も書きやすい。

- 厚みがあるので自立もしやすく、看板や案内板、立て看板など多目的に活躍。

- 段ボール、プラダン(プラスチック段ボール)

- 段ボールはコストパフォーマンス抜群。大きく目立つ標識や壁面装飾にもおすすめ。プラダンは雨や湿気にも強く、繰り返し使える。

- 強度が必要なときは複数枚重ねたり、補強用の支柱を入れると安心。

- 透明な下敷きやアクリル板、PPシート

- 透明素材は写真撮影スポットやインスタ映えを狙ったデザインにぴったり。上から描いたり、ステッカーやカラーフィルムで自由にデコれる。

- 屋外設置や繰り返し使いたいときに重宝。

- 木材・MDFボード

- 長期利用や耐久性重視の場合は木材やMDFボードも選択肢。安定感があり、ペイントや釘打ちも可能。

- 身近な廃材・リサイクル素材

- 空き箱や使い終わったパネル、梱包材などをリメイク。個性的な形や質感が出せ、エコで楽しい制作ができる。

おすすめグッズ

- 油性マーカー、アクリル絵の具、水性ペン

- どんな素材にも使いやすく、鮮やかな発色。太さや色味を変えれば表現の幅が広がる。

- 耐水性のあるペンやマーカーは屋外でも色落ちしにくい。

- ラメやデコレーションテープ、マスキングテープ

- キラキラ感やアクセント付けに。貼るだけで華やかさとオリジナリティがUP。

- カットして縁取りや模様付けにも便利。

- 両面テープ、強力接着剤、グルーガン

- パーツの貼り付けや補強、立体装飾の固定に役立つ。乾くのが速いタイプを選ぶと作業がスムーズ。

- カッター、ハサミ、定規、穴あけパンチ

- 材料をきれいに加工する必需品。穴あけパンチは旗や標識の吊り下げ用やリボン通しにも便利。

- その他の便利アイテム

- 安全ピンやクリップ:取り外し可能な装飾パーツに

- 防水スプレー、ラミネートフィルム:雨対策・長持ち加工に

- ひもやカラーロープ:吊るし用や装飾、持ち手にも応用可

材料選びのコツ&注意点

- 使用目的や設置場所(屋内外)、予算や製作人数に合わせて素材を選ぶ

- 小学生の場合は安全に扱える軽量素材&柔らかいパーツを選ぶと安心

- 環境への配慮や再利用も意識して、リサイクル素材やエコグッズも活用してみよう

- イベント後の保管・片付けや再利用まで考えて、収納しやすいサイズや形状を意識すると便利

このように、多彩な素材やグッズから工夫して選ぶことで、オリジナリティも高く、機能的で美しい旗や標識づくりが実現できます。ぜひ自分たちに合った材料を見つけて、楽しく制作してみてください。

8. 学年別・シーン別のデザイン実例

このセクションでは、運動会の旗や標識について、学年ごと・場面ごとにどのようなデザインや工夫ができるかを詳しく紹介します。学年やシーンによって求められる雰囲気や役割は異なるため、それぞれの特徴やアイデアを豊富に盛り込んで解説します。

中学生向け

中学生の旗や標識は、「チームらしさ」「団結力」「インパクト」を意識したデザインがポイントです。

- チームごとのロゴやエンブレムを工夫し、色やモチーフで個性を表現。

- 応援メッセージにユーモアや語呂合わせ、オリジナルの標語を加えることで、会場の雰囲気が和みます。

- 漫画やアニメ、スポーツ選手をモチーフにしたキャラクターをあしらうのも人気。

- 「勝利」「友情」「努力」「笑顔」など、テーマに沿った言葉やイラストを中央に配置して目立たせる。

- スローガンや寄せ書きスペースを旗の一部に設け、チームメンバー全員の思いを書き込むことで一体感がアップ。

- 複数の素材(フェルト、紙、布など)を組み合わせて立体的なデコレーションに挑戦。

- シーンによっては英語や外国語のフレーズを取り入れることで、国際色や知的な印象を加えることもできます。

- 色鮮やかで元気の出る配色、キャラクター風イラストや漫画風の吹き出しデザインで中学生らしいポップさを演出。

高校生向け

高校生は「カッコよさ」「スタイリッシュさ」「アート性」を重視したデザインがよく選ばれます。

- クールなデザインやアート要素(グラフィティ風ロゴ、幾何学模様、モノトーンベースなど)を加えると一気に大人っぽい雰囲気に。

- シンプル&スタイリッシュな仕上げを意識し、余計な装飾を省いて洗練されたイメージを追求。

- 学校の校章やエンブレムをモチーフにしたオリジナルロゴを旗や標識に大きく配置。

- チームの目標や座右の銘を英語や外国語で書くことで、国際的で洗練された印象をプラス。

- グラデーションやパステルカラー、メタリック素材などを取り入れた現代的なアレンジもおすすめ。

- イラストだけでなく、写真をコラージュしたり、ポップアートや抽象画風のタッチで個性的に仕上げる生徒も多いです。

- 立体感のある布バナーや大型フラッグ、アクリルや透明素材を活用した標識も人気。

- エコやSDGsを意識し、リサイクル素材を使ったり環境にやさしいペイントを使う例も増えています。

シーン別アイデア

学年だけでなく、運動会の「シーン」や場面ごとにふさわしいデザインに工夫することで、会場の雰囲気がさらに盛り上がります。

- 開会式の旗パレード用には、チームカラーを基調とした大きな旗やバナー、各学年やクラスごとのユニークなシンボル旗を作成。テーマ性を持たせて並んだ時に壮観な演出を目指す。

- 各種競技エリアの案内表示は、競技のイラスト(例:玉入れならカゴの絵、リレーならバトンや靴の絵)やピクトグラム、カラフルな矢印を組み合わせて分かりやすく。

- 写真撮影スポット用の特別デザインには、SNS映えを意識した大型フレーム型標識や、参加者全員で作る寄せ書きアートパネル、学校名や開催年を大きく書き入れた記念ボードなどがおすすめ。

- 表彰式や閉会式のバックボードには、チームごとにリボンやフラッグを飾り、表彰台を華やかに演出。

- 応援合戦・エール交換のときは、動きのあるフラッグや組み立て式の応援ボード、旗を使ったフォーメーションダンスなども盛り上がる工夫。

- 雨天時や屋内運動会の場合は、防水性や耐久性の高い素材を使い、移動しやすいコンパクトな標識を工夫する。

- シーンやタイミングごとに、付け替え可能な装飾パーツやメッセージカードを用意し、様々な雰囲気を演出。

このように、学年やシーンによってデザインの工夫やこだわりポイントは無限大です。みんなのアイデアを持ち寄って、学校行事ならではの「一体感」や「楽しさ」が伝わる旗や標識をぜひ作ってみてください。

9. トラブル防止のためのポイント

運動会の旗や標識は、見た目やアイデアだけでなく「安全面」「トラブル防止」にも細心の注意が必要です。特に大人数が集まり、屋外での開催が多い運動会では、予想外のトラブルやアクシデントが起こりやすくなります。ここでは、実際によくあるトラブル例と、それを防ぐための詳しい対策や、全体を通した注意点を具体的に紹介します。

よくあるトラブル例

- 強風で倒れる、飛ばされる(特に大きな旗や標識、発泡スチロール製、軽量の看板などは要注意。風で飛んでしまい、けがや混乱の原因になることもあります)

- 雨で紙製が破れる(模造紙や画用紙、段ボール素材などは急な雨や湿気に弱く、見た目が悪くなったり読めなくなることも)

- 文字が小さくて読みにくい(特に遠くから見る場合や高齢者、小さな子どもには配慮が必要。逆光や天気によっても見えにくくなる)

- 設置場所が悪く競技の動線や安全を妨げてしまう(競技中の移動や緊急避難の妨げになったり、人がつまずいてしまうことも)

- 支柱や重しが不安定で転倒・接触事故につながる(ぶつかってけがをする例も)

- 日差しやライトで反射し、目がくらんだり写真映りが悪くなる

- 誤った表示や案内ミスによる混乱(間違った標識で参加者や観客が迷ってしまう、ゴール地点のミス誘発など)

予防策

- 重りや杭でしっかり固定(ペットボトルに水や砂を入れて結びつける、杭やブロックで支柱を補強するなど、簡単でも安全性の高い工夫を)

- 防水スプレーやラミネート加工(特に紙製の標識や旗には必須。雨や汗、湿気対策として、事前にしっかりコーティングしておくと安心です)

- 事前に設置場所の安全確認(競技の動線や観客の通路、避難経路を必ずチェック。必要に応じて移動や再設置ができるようにしておく)

- サイズ・文字の大きさは「遠くから見て読める」か複数人で必ず確認する(グラウンドの端や観覧席から見えやすいかテストする)

- 支柱やポールの先端には保護キャップや布カバーを付け、万一の接触時も安全に

- 設置する前に天気予報を確認し、必要なら予備の素材や補修テープも用意

- 誤表記や間違った案内がないよう、複数人でダブルチェック・リハーサルを行う

- 長時間の屋外設置になる場合は、色あせや劣化にも注意し、途中での張り替えや補修も視野に

注意事項

- 競技の妨げにならない場所に設置(動線や緊急時のルートを必ず確認し、人が集まりやすい場所やコース脇などに適切に設置しましょう)

- 小さなお子さんや高齢者にも配慮(低い位置にある標識や角ばったパーツはクッション材やテープでカバーし、安全対策を徹底)

- 強風や悪天候の際は、無理に設置せず臨機応変に判断する(中止や撤去も安全最優先)

- 当日の会場係や先生にトラブル対応マニュアルを事前に配布しておくと安心

- 余った支柱や工具などは所定の場所にまとめておき、事故防止に努める

トラブル防止のためには「最悪の事態を想定して準備しておく」ことが大切です。安全でスムーズな運動会を目指して、全員で事前チェックや協力体制を整えましょう。

10. SNS映えする旗・標識の作り方

現代の運動会では「SNS映え」も大きなポイントです。作った旗や標識がSNSで話題になれば、学校の活気や団結力もアピールできます。ここでは、写真や動画で目立つ旗・標識を作るための工夫や、SNS投稿で拡散したくなるアイデアを徹底解説します。

写真に映える工夫

SNS映えする旗や標識のポイントは、とにかく「目立つ・映える・個性的」であることです。たとえば:

- カラフルでインパクトのあるデザイン(ビビッドな配色やコントラストの強い色使いが◎)

- 大きな文字やユニークなイラスト(太めフォントや吹き出しデザインでキャッチーに)

- 参加者みんなで作る「寄せ書き」タイプ(手形やサインを入れた旗は集合写真で大活躍)

- ゴールド・シルバー・ラメ・蛍光など“光る素材”で装飾してキラキラ感を演出

- 旗や標識の一部を立体的に飛び出すように作り「飛び出す絵本風」や「顔出しパネル型」などインパクトを出す

- 大型で背景に使えるサイズの標識やフレーム型デザインを作り、集合写真や自撮り用に活用

- 季節感(桜、ひまわり、紅葉など)や学校名、開催年をデザインに入れて「記念感」をプラス

SNS投稿を意識したアイデア

写真・動画でシェアされやすい工夫や、参加者や来場者みんなが投稿したくなる仕掛けも重要です。

- ハッシュタグや学校名、スローガンなどを旗や標識のデザインに組み込み、「#〇〇運動会」「#〇〇中SNS映え」など統一感を出す

- 写真撮影スポットの設置(フォトフレーム型標識、立体オブジェ、巨大バナーなど)で自然とSNS投稿を誘導

- チームごとに違うデザインやメッセージが書かれた応援旗を用意し、並べて撮影すると一体感&カラフルさUP

- 競技名や名場面、学校のキャラクターを盛り込んだ“限定パネル”を作り、思い出写真を残しやすくする

- 動画映えを狙うなら、動きのある旗(リボン付き、風車型など)や応援団によるパフォーマンスフラッグもおすすめ

- 保護者や地域の方も一緒に撮影できるよう、大型のフォトスポットや家族集合用の背景幕を用意する

- 天気や時間帯に合わせて、ライトや反射材を仕込んで「夜でも映える」工夫も

具体例

- インスタ映えを意識した大きなフレーム型標識(「〇〇運動会2025」「#みんなでがんばった日」などの文字入り)

- ポップな色づかい&キャラクター入りの応援旗(チームごとに色を変えてもOK)

- 学校の校舎やマスコットを背景にした「特設撮影ブース」や顔出しパネル

- 手作りの光る装飾(LEDライト、ラメ、ミラーテープなど)で夜でも映える演出

- 集合写真用のジャンボバナーや巨大寄せ書きボード

プラスアルファの映えポイント

- SNSコンテスト(「#運動会ベストショット」など学校公認ハッシュタグで写真・動画投稿キャンペーンを実施)

- 自撮りグッズやインスタントカメラを用意して“その場で思い出”を残す

- 動画やショートムービーでも使えるよう、動きのある標識やアニメーション風の旗を工夫

- 海外風のアルファベットや和風フォントを使い「多国籍風」「レトロ風」などデザインの幅を広げる

- 運動会の直前からSNSで準備風景や作成過程をシェアし、当日まで盛り上げるのもおすすめ

SNS映えする旗や標識は、学校やチームの団結力をアピールするだけでなく、参加者全員の「最高の思い出作り」にもつながります。デザインから設置、撮影スポットづくりまで、みんなのアイデアを出し合って、SNS時代ならではの運動会を盛り上げましょう!

11. 片付け・保管・再利用のアイデア

運動会が終わった後の旗や標識も、大切に扱えば来年や他イベントで活躍できます。ここでは、効率的な片付け方法・保管のコツ・再利用アイデアをまとめて紹介します。

運動会後の片付け術

- 分解しやすい構造にしておく(ネジや結束バンドを使うと解体が簡単)

- パーツごとに袋や箱で保管(小物・装飾はジップ袋、大きな布や板はラベル付き箱に分類)

- 汚れや湿気を拭き取り、しっかり乾燥させてから収納(カビやにおい対策に効果的)

- 写真を撮って収納前の状態を記録しておくと、翌年の準備がスムーズ

再利用アイデア

- 翌年や他イベント(文化祭、地域イベント、スポーツ大会など)で再利用

- 部活動や委員会、クラス活動で流用・使い回し(応援旗は体育大会や合唱コンクールにも応用可)

- 破れや汚れ部分を修理してリメイクし、新しいデザインにアップサイクル

- バナーや標識の一部を記念品や卒業アルバム素材として残す

- 余った布や材料は、工作クラブや美術部で再利用プロジェクトに

保管のコツ

- ラミネートや防水カバーで長持ち(湿気やホコリを防ぎ、美しさをキープ)

- 色あせやカビ防止のため湿度管理(乾燥剤を入れる・風通しの良い場所で保管)

- 折り目やシワがつかないようにロール状・吊り下げ収納もおすすめ

- 年度ごとに分類し、制作メンバーや用途を記載したタグを付けて管理

- 保管スペースが限られる場合は、折りたたみ式や組み立て式のデザインを活用

しっかり保管・再利用することで、手作りの旗や標識が毎年の学校行事や地域イベントの「宝物」として活躍し続けます。持続可能なイベント運営の観点からも、使い捨てにせず大切に扱うことが大切です。

12. 実際に使われた運動会の旗・標識実例集

全国の学校での事例

- 地域の特色や伝統行事・方言をデザインに取り入れ、オリジナル感あふれる旗や標識を制作した例。

- 全校生徒や学年ごとにパートを分担し、協力して仕上げた大型応援旗を開会式や応援合戦で使用。

- 学校独自のマスコットキャラクターやロゴマーク入り標識を設置し、会場の一体感や親しみやすさをアップさせた事例。

- その年のテーマやスローガンをもとにアイデアを出し合い、独創的なイラストやシンボルが生まれた事例も。

工夫ポイント

- 学年ごとにテーマを決めてオリジナルのデザインに仕上げる、低学年はカラフルで分かりやすい絵柄、高学年はロゴやスローガンをメインに使うなどの工夫。

- PTAや地域団体、地元企業の協力を得て、プロ並みの装飾や看板を制作した事例や、地域の書道家やイラストレーターの力を借りて高品質な仕上がりを実現。

- 校内やSNSでデザインコンテストや投票を行い、全校生徒や保護者の意見を取り入れて、一番人気の旗や標識を採用することでみんなの思い出にも残る演出に。

まとめ 〜自分たちだけの運動会を演出しよう〜

運動会の旗や標識は、ただ目印としてだけでなく「会場の雰囲気づくり」や「思い出作り」の重要な要素です。手作りで工夫を凝らせば、準備から当日、片付けまでみんなで協力し合う楽しさも味わえます。ぜひこの記事のアイデアを参考に、あなただけのオリジナルデザインに挑戦し、最高の運動会を演出してください!