はじめに

英語の勉強をするとき、「ノートの取り方」が成績アップのカギを握っていることをご存じですか?単語や文法、リスニングや長文読解など、英語には覚えることがたくさんあります。しかし、ただ漠然とノートを取っているだけでは、効率よく学ぶことはできません。

特に中学生や高校生にとっては、授業のスピードについていくためにただ写すだけのノートになってしまいがちです。しかし、それでは学習内容が頭に入らず、せっかくの授業も意味が薄れてしまいます。自分の理解を深めるためには、ノートを「受け身」で取るのではなく、「能動的に整理していく」視点が重要です。

また、英語は積み重ねが大切な教科です。前に習った文法や単語が土台になり、それを応用して長文や会話に発展していきます。そのため、ノートの取り方次第で、今後の英語力の伸びが大きく左右されると言っても過言ではありません。

本記事では、中学生から高校生までの英語学習者を対象に、効果的な英語ノートの作り方を徹底的に解説します。どんなノートを作れば記憶に残りやすいのか、復習しやすい工夫はどうすればいいのか、具体的な例を交えてわかりやすく紹介していきます。勉強が「苦手」から「楽しい」に変わるヒントがきっと見つかります。

1. 英語ノートの目的を明確にしよう

なぜ英語ノートが重要なのか?

英語ノートは、単なる「板書の記録」ではありません。学んだことを整理し、理解を深め、後から復習できる「自分だけの参考書」として活用できます。書くことで記憶が定着しやすくなり、授業や家庭学習の内容を可視化することができます。

また、英語は教科書の内容だけでなく、自分なりの理解や解釈が重要です。そのため、ノートに「自分の言葉で説明する」ことが、理解の深化につながります。さらに、試験や英検、学校の課題などに対応するための知識のストックとして、ノートは大きな武器になります。

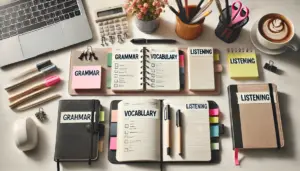

ノートの種類を目的別に分ける

英語は内容が多岐にわたるため、ノートの使い分けがとても大切です。以下のように目的に応じてノートを使い分けると、学習効率が高まります。

- 文法ノート:英文法のルールを図やフローチャートで視覚的に整理し、例文を交えてまとめます。

- 単語ノート:新出単語や重要語彙をまとめ、発音・例文・品詞・類義語なども併記して覚えやすくします。

- リスニングノート:英語音声を聞いた際のメモや、聞き取れなかった部分・新しく学んだ表現などを記録。

- 読解ノート:長文読解や教科書の英文の要約・解釈、知らない単語、段落の構造などをまとめておく。

これらを分けておくことで、後から見直すときに必要な情報にすぐアクセスできるようになりますし、学習中の混乱も防げます。1冊で全部をまかなうよりも、テーマごとに特化したノートを作ることで、情報の整理と活用がスムーズになります。

また、ノートを分けることで、それぞれの力をバランスよく鍛えることも可能です。たとえば、単語力を高めつつ文法を補強し、リスニング力や読解力も並行して伸ばすといった「総合的な英語力の向上」が狙えます。

2. 文法ノートは「ルール+例文」で覚える

ポイントは構造の理解

英語の文法をただ丸暗記するのではなく、「なぜその形になるのか」を理解することが大切です。例えば、現在完了形は「have + 過去分詞」の形をとりますが、「なぜhaveが必要なのか」「どんな場面で使うのか」を考えることで、知識がただの記憶ではなく、使える知識になります。

文法は言語の「骨組み」です。構文や語順、時制の感覚を理解していないと、英語を正確に使うことができません。そのため、表面的な知識だけでなく、「構造を見抜く力」をノートで養うことが重要なのです。

文法ノートの書き方

- 見出しで文法項目を大きく書く(例:現在完了形)

- ルールの説明を簡潔にまとめる(図解があると◎)

- 例文を2〜3個書き、色分けして主語・動詞・助動詞などを強調

- 日本語訳も記載し、意味をつかむ

- 使用場面のメモ(日常会話・作文・英検など)を書いておくと実用性アップ

たとえば次のように工夫してみましょう:

- 例文1:I have visited Kyoto three times.(現在完了の経験)

- 例文2:She has already finished her homework.(現在完了の完了)

それぞれの文の中で、「have+過去分詞」の部分を赤で書いたり、時間表現(already, three timesなど)を黄色でマークすると視覚的にも覚えやすくなります。

ミニTips

自分でオリジナル例文を作ると、理解がさらに深まります! さらに、教科書の例文を書き写すだけでなく、自分の生活や関心のある話題に合わせた例文を作ってみましょう。

また、理解があやふやな部分は「Q&A形式」でまとめるのも効果的です。

- Q:「現在完了形と過去形はどう違うの?」

- A:「現在完了は過去と今がつながっているときに使う。過去形は“今とは関係ない過去”だけを示す。」

こういった形式にすることで、自分で自分に説明できる力が育ち、応用力がついてきます。

3. 単語ノートは「繰り返し復習しやすい形式」に

覚えるだけじゃない!記録も工夫を

単語は何度も見返すことで定着します。そのためには「見返したくなる」単語ノートが重要です。記録をただの暗記のために使うのではなく、復習や応用のために設計することで、ノートの価値が大きく変わってきます。

毎日の学習の中で、出会った新しい単語をすぐに記録する習慣をつけましょう。そして、1週間ごとに見直す時間を作ると、忘却を防ぎやすくなります。また、自分の「苦手単語リスト」を作成しておくと、ピンポイントで復習できるようになります。

おすすめのレイアウト

| 英単語 | 品詞 | 意味 | 例文 | 発音記号 | 類義語 | 反意語 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| achieve | 動詞 | 達成する | I achieved my goal. | əˈtʃiːv | accomplish | fail |

- 色ペンで意味や例文にアクセントをつける(例:意味は赤、例文は青)

- 間違えた単語にはマークをつけて再チェックしやすくする(×印や!マークなど)

- 新しいページには日付を書くことで復習タイミングを把握できるようにする

このような形式にすることで、単語の意味だけでなく、文脈や使い方、音の違い、似た言葉まで幅広く学ぶことができます。

小見出し:単語帳との併用も効果的

市販の単語帳とノートを併用することで、記憶の定着率がさらにアップします。たとえば、単語帳で覚えた単語をノートに「アウトプット」し、自分の言葉で説明したり例文を作成したりすると理解が深まります。

また、アプリ(Quizletなど)を使ってノートの内容をデジタルでも復習できるようにすると、すきま時間を活用して学習できます。ノートとデジタルの両方を活用することで、視覚・聴覚・記述のすべてを使った効率の良いインプットとアウトプットが可能になります。

さらに、テーマ別(学校生活、スポーツ、旅行など)にページを分けることで、場面ごとの語彙力を強化することもできます。

4. リスニングノートで「音の気づき」を書き留める

聞き流しではなく「聞き取りの工夫」を

リスニングは、ただ音声を流して聞くだけでは効果が薄くなってしまいます。大切なのは、「自分がどの部分でつまずいたか」「どうして聞き取れなかったか」を分析し、次に活かすことです。そのためには、聞いた内容をノートに記録する習慣が欠かせません。

具体的には、聞こえなかった箇所や、自分の予想と異なった単語や表現を丁寧にメモしていくことがポイントです。また、スクリプトがある教材の場合は、聞こえた内容と照らし合わせながら、「どの音が消えていたのか」「リエゾン(音のつながり)はどこで起きていたのか」など、音の特徴にも注目しましょう。

書くべき内容

- 聞き取れなかった単語や表現、その理由(例:速くて聞こえなかった、知らない単語だった)

- 聞こえたと思ったけど実は違っていた語句(例:”want to” を “wanna” と聞き間違えたなど)

- 聞き取るコツや注意点(リエゾン、音の消失、強弱、語尾の脱落など)

- 自分が発音しにくい、または聞き取りにくい音(例:thやrとlの違い)

このように、ただ書き写すのではなく、自分なりの気づきをどんどん書き足していくと、リスニングノートがどんどん「自分専用の対策集」になっていきます。

小見出し:シャドーイング用のノートも便利

シャドーイング(音声を真似して発音する)学習にもノートを活用すると効果が高まります。まずは教材の英文スクリプトを書き写し、以下のように整理してみましょう:

- 難しい発音にマークをつける(例:アクセントの位置、音のつながり)

- 自分の発音を録音してチェックし、うまくいかなかった箇所をメモ

- ネイティブのスピードと比較しての改善点を記録

また、ノートには「今日練習したフレーズ」「次回練習したい音」なども書いておくと、継続的な学習につながります。自分の声を可視化するための波形アプリや録音ツールと連携するのもおすすめです。

リスニング力は一朝一夕には身につきませんが、こうした細かい分析と記録の積み重ねが、確実に力を伸ばしてくれます。

5. 長文読解ノートで「要点整理力」を養う

内容把握と語彙力を同時に強化

長文読解の学習では、「本文の要約」と「知らない語彙の整理」がポイントです。英文の構造や段落の流れをつかむことで、読解力が向上するだけでなく、語彙や文法の応用力も身につきます。特に入試や英検などでは、長文読解問題の比重が高いため、普段からのノートづくりが大きな成果に結びつきます。

さらに、文章を読んで「自分がどの部分でつまずいたのか」を振り返ることも大切です。読み終わったあとに「この文はなぜ読みにくかったのか」「この単語はどんな意味の文脈で使われていたのか」などをメモすることで、読解スキルが一段と向上します。

おすすめの構成

- 長文のタイトル・出典(出典があれば、ジャンルも記録しておく)

- 読んでわからなかった単語リスト(例文や推測した意味を併記)

- 段落ごとの要約(要点を2〜3文で簡潔に)

- 文の構造分析(主語・動詞・接続詞・関係詞の役割など)

- 自分なりの感想や気づき(学んだ表現、読後の感想、使えそうな表現)

このように、1つの長文に対して多角的にアプローチすることで、表面的な読解から「深い理解」へとつながります。ノートに記録しておくと、あとで振り返ったときに自分の成長も実感できるでしょう。

小見出し:本文コピーの貼り付けも◎

問題文のコピーをノートに貼って、その周囲にメモを書き込む形式も効果的です。特に段落ごとに余白を設け、要約や語句のメモを加えていくと、自分だけの「解説付き教材」が完成します。

また、難易度別にページを分けたり、好きなジャンル(物語・説明文・エッセイなど)で分類すると、自分の得意・不得意が明確になり、バランスよく学習できます。読んだ文章に対して「まとめページ」を作成し、学んだ単語・表現を整理しておくと、定期テストや受験前の復習にも非常に役立ちます。

6. 色分け・図解・マーカーで視覚的に覚える

視覚情報を利用した記憶術

人は視覚からの情報を記憶しやすいと言われています。文字だけの情報よりも、色や形、レイアウトによって記憶が強化されるのです。ノートに色を加えることで、どこが重要なのか、どんな文法構造なのかが一目でわかるようになります。

さらに、色を使うことで勉強自体が楽しくなるという効果もあります。単調になりがちなノートが、自分だけの「カラフルな参考書」になることで、復習のモチベーションも上がります。

実践アイデア

- 重要な単語は赤、動詞は青、文法用語は緑で統一し、視覚的にパターンを作る

- フローチャートで文法の流れを図解(例:時制の変化、関係代名詞の選び方)

- 枠や吹き出しを使って「例文」「注意点」などを目立たせる

- イラストを交えて理解を深める(例:助動詞のニュアンスを表情付きキャラクターで描く)

- ページごとにカラーテーマを決めて、テーマカラーで分類(例:文法=青系、単語=赤系)

このような視覚的工夫を取り入れると、情報が頭の中で整理されやすくなり、記憶に残りやすくなります。また、ページをパッと開いたときにどこに何が書いてあるかをすぐに把握できる「ノートの視認性」も高まります。

小見出し:マーカーの使いすぎに注意!

強調箇所が多すぎると、どこが本当に大事か分からなくなります。「全部大事」に見えるノートでは、学習の優先順位がつけにくくなります。

マーカーは以下のように「役割分担」を意識して使うと効果的です:

- 赤:絶対に覚えるポイント(キーワードや重要なルール)

- 青:補足情報(例文や関連事項)

- 緑:自分が間違えやすい注意点やメモ

強調しすぎず、読みやすさとメリハリのバランスを大切にして、ノートの「見た目の設計」にも気を配りましょう。

7. ノートの見直しは「一週間以内」がカギ

記憶の定着には「復習のタイミング」が重要

エビングハウスの忘却曲線によれば、人は学んだことの半分以上を1日以内に忘れてしまいます。つまり、いくら丁寧にノートを作っても、見直さなければ記憶には残りません。だからこそ、「いつ見直すか」が学習の成果を大きく左右するのです。

復習のベストタイミング

- その日中に軽く見直す:授業後やその日の夜に10分だけ見返すことで、記憶の定着率が格段に上がります。

- 3日後に再チェック:一度忘れかけた頃にもう一度確認することで、「長期記憶」に移行しやすくなります。

- 1週間以内にもう一度確認:このタイミングで再復習すれば、記憶が定着しやすくなり、テスト前の慌てた暗記から解放されます。

小見出し:見直しを習慣化するためのコツ

- ノートの最後に「次に復習する日」を書いておく

- カレンダーや学習スケジュール帳に復習予定を記録

- チェック欄を設けて、復習が済んだらチェックを入れる

また、復習時にはただ読むだけでなく、次のような工夫を取り入れるとさらに効果的です:

- 例文を声に出して読んでみる

- 日本語訳を隠して英語に訳すトレーニングをする

- 自分の理解をノートに追記・修正する

これらの「アクティブな復習」を取り入れることで、学んだ内容がより深く頭に残り、実践力にもつながります。ノートは書いて終わりではなく、「何度も見返して育てていく学習ツール」として活用しましょう。

8. 授業ノートと復習ノートを分けるメリット

なぜノートを2冊にするのか?

授業中に取るノートはメモ的な役割が多く、整理されていないことが多いです。板書を写すのに必死で、理解が追いつかないまま書き終えるという経験をしたことがある人も多いでしょう。そのようなノートでは、あとで見返したときに「どこが重要だったのか」「何を理解すべきだったのか」が分かりにくくなってしまいます。

そこで役立つのが、復習専用のノートを別に作るという方法です。授業で取ったノートをもとに、家で内容を整理して書き直すことで、知識の定着が深まり、自分自身の理解度も客観的に把握できます。何より、ノートの構成や配色などを自分のペースで整えられるため、後で見返したときに非常に使いやすくなります。

分け方のポイント

- 授業用ノート:授業中にその場で書き込むノート。雑でも構いません。ポイントは「情報を逃さずキャッチすること」です。

- 復習用ノート:授業の内容をもとに、自分で再構成するノート。きれいに清書しながら、理解した内容を図や表、例文などでまとめていきます。

- 学校の宿題や課題も復習ノートにまとめておくと、後で一括して確認できるようになります。

小見出し:学習の質が変わる!

復習ノートを作ることで、「学び直し」や「自分の言葉でまとめる」力も育ちます。これは単に記録するだけの学習ではなく、「自分で理解し、それを表現する」というアクティブラーニングに近い形式です。

また、復習ノートは定期テストや模試の直前に特に役立ちます。教科書や授業ノートをすべて見返すのは時間がかかりますが、整理された復習ノートがあれば、短時間で効率よく知識を確認できます。さらに、ノートを整理する時間そのものが、重要な復習のプロセスになるため、一石二鳥の効果があります。

勉強が苦手な人ほど、「自分用に再整理する」という手順を入れることで、苦手意識が減り、理解力も高まっていきます。

9. テスト対策に役立つノートの作り方

「見るだけで復習になる」ノートに

テスト前に焦って教科書を読み返すよりも、自分で作った要点まとめノートの方が何倍も効率的です。このノートは、自分の理解の浅い部分を明らかにし、そこを重点的に学び直す助けになります。

テスト直前は時間が限られているため、重要なポイントを素早く見直せる形式が理想です。1ページにまとまった要点ノートは、視覚的にもわかりやすく、短時間でも効果的な復習が可能です。色分けや記号を使って、視認性を高める工夫をするとより良いでしょう。

工夫ポイント

- 単元ごとに要点を1ページでまとめる(タイトルや見出しをつけて整理)

- 出題されそうな問題を予想して書く(過去の出題傾向を参考に)

- よく出る単語・表現をリスト化し、例文や使用シーンも記載

- 授業中の先生の「ここ出るよ」発言をメモしておく

- 重要度別に★やマーカーで印をつけ、優先順位を明確に

小見出し:ミニ模試コーナーを作ろう

自分で練習問題を作って、ノートに書き込むのも◎。実際のテストを想定して、選択肢問題や並べ替え問題、英作文などを自作してみましょう。答えや解説も書いておくと、見直しにも役立ちます。

また、テスト直前に「5分でできるチェックテスト」コーナーを作っておくと、直前対策として活用できます。ミニ模試や小テスト風のページを作ることで、自分の弱点が明確になり、直前の見直しにも無駄がなくなります。

このように、自分専用のテスト対策ノートを作れば、勉強の効率は大幅にアップします。市販の問題集やプリントも取り入れながら、自分仕様にアレンジすることが成功のコツです。

10. オンラインツールやアプリとの併用も効果的

デジタルとの融合で学習効率アップ

最近は便利な英語学習アプリも多くあります。スマートフォンやパソコンを活用することで、ノート学習の幅が大きく広がります。デジタルは即時性や携帯性に優れており、隙間時間の学習や検索機能を使った効率的な復習に役立ちます。

たとえば、ノートに書いた単語をアプリに登録して復習用フラッシュカードにすることで、記憶の定着がより効果的になります。また、ライティングでは文法やスペルチェックをしてくれるツールを使うことで、自分のミスにすぐ気づき、改善につなげることができます。

おすすめアプリ例

- Quizlet:単語帳アプリ。自分専用の単語カードが作成でき、テスト機能やゲーム感覚の復習モードも魅力。

- Grammarly:英作文の文法・スペルチェックに最適。ブラウザやGoogleドキュメントとも連携可能。

- Googleドキュメント:音声入力で英作文ができる。スピーキング練習としても活用できる。

- Duolingo:楽しく英語の基礎を学べるゲーム形式のアプリ。初心者〜中級者向け。

- ELSA Speak:発音練習専用アプリ。AIが発音を評価してくれるので、リスニング・スピーキング両方の強化に最適。

小見出し:アナログ+デジタルが最強

紙のノートに書くことで記憶に残り、アプリでの復習で定着力を高められます。たとえば次のような使い分けが効果的です:

- 授業では紙のノートにメモ → 家でアプリに単語を登録して復習

- ライティングは紙で下書き → Grammarlyでチェック・清書

- リスニングノートを紙で作成 → ELSAで発音を確認

また、アプリの進捗や履歴をノートに記録することで、自分の学習履歴や成果を「見える化」できます。アナログとデジタルを上手に組み合わせれば、それぞれの弱点を補い合いながら、より柔軟で継続しやすい英語学習が可能になります。

11. モチベーションを保つためのノート術

楽しく続けられるノートづくりを!

英語学習は長期戦です。だからこそ、「続ける力」が何よりも大切になります。勉強が習慣になるためには、やる気を持続できるようなノートづくりの工夫が欠かせません。ノートが「自分だけの学習の証」として楽しいものになれば、自然と机に向かう時間が増えていきます。

モチベーションの維持には、視覚的に楽しいレイアウトや、達成感を感じられる記録方法が効果的です。また、日々の進歩を「見える化」することも、やる気を引き出す大きな要因となります。

こんな工夫がおすすめ

- お気に入りの文房具を使う(好きなキャラクター入りのノートや、カラフルなペンで気分を上げる)

- ノートの表紙や1ページ目に「学習目標」を書く(例:英検準2級合格!TOEIC600点突破など)

- 月ごとに「目標ページ」や「達成ページ」を作成して、小さな目標を設定し達成感を味わう

- 成果を書き出して「見える化」する(例:覚えた単語数、書けるようになった例文など)

- 学習のログページを設けて、毎日の学習時間・内容を記録する(グラフやカレンダーを活用)

- モチベーションが下がったときの「自分へのメッセージ」コーナーを作っておく

こうした工夫によって、ノートはただの勉強道具から「自分の努力を証明する記録帳」になります。毎日1ページでもノートを開けば、継続する力がどんどん強くなっていきます。

小見出し:仲間と見せ合うのも◎

友達とノートを見せ合って、お互いの工夫を参考にすることでモチベーションもアップします。自分が工夫したところを褒められたり、相手のノートから新たなアイデアを得たりすることで、学習がさらに楽しくなります。

クラスで「英語ノート発表会」や「学習記録コンテスト」などのイベントを開くのもおすすめです。ノートを通じたコミュニケーションが生まれることで、英語学習に前向きな空気が広がり、継続のモチベーションにもつながります。

まとめ

英語のノート作りは、単なる記録ではなく「学びを定着させる強力な武器」です。文法、単語、リスニング、長文読解など、それぞれの分野に合わせてノートの取り方を工夫することで、学習効率は飛躍的に向上します。見やすく整理されたノートは、復習にも役立ち、試験前の総まとめとしても非常に効果的です。

また、ノートを通じて「自分の理解の進み具合」や「苦手ポイント」を可視化することができ、学習の質が自然と高まります。アナログとデジタルの併用、色分けや図解による視覚的整理、友達との共有やアウトプットの工夫など、さまざまなテクニックを取り入れることで、勉強の楽しさも倍増します。

重要なのは、「自分に合ったスタイルを見つけること」。最初から完璧なノートを作ろうとするのではなく、少しずつ工夫を重ねていくことで、自分にとって最適な学習法が見つかります。英語ノートは、勉強の相棒であり、成長の記録でもあります。

今日からさっそく、自分だけの「最強ノート」づくりを始めてみましょう。継続することで、英語力は確実に伸びていきます。あなたの努力は、ノートの1ページ1ページにしっかりと刻まれていきます。