1. 社会テストの特徴を理解しよう

社会のテストは、単なる暗記だけではなく、内容をどれだけ深く理解しているかが問われる教科です。暗記型の科目と見られがちですが、実際には読解力、論理的思考力、資料分析力など、複数の力が求められます。問題文の中には、文章の読み取りや資料の分析が必要な設問も多く、表面的な知識だけでは対応できないことがあります。とくにグラフや表を読み取って答えるタイプの問題や、出来事の原因や影響を問う記述問題などは、知識の理解と応用力が試されます。

社会は地理・歴史・公民という三つの分野に分かれている点も特徴的で、それぞれに異なる勉強法が求められます。たとえば、地理は統計資料や地図との関連性を意識しながら学び、世界や日本の地域ごとの特色を理解する必要があります。気候、人口、産業などを関連づけて覚えると効果的です。歴史は、年号や人物を丸暗記するだけでなく、時代背景や出来事の因果関係を理解し、時系列で流れをつかむことが重要です。公民では、社会の仕組みや制度を理解するとともに、現代社会とのつながりを考えながら学ぶと定着しやすくなります。

さらに、各分野の学習内容が現代のニュースや実生活と関連していることも多く、テストでも時事的な視点が問われることがあります。そのため、学習の際は単に教科書を読むだけでなく、身の回りの出来事に目を向けて考える習慣を持つと、学びの幅が広がります。まずは自分が苦手な分野や、どのような問題形式が苦手なのかを把握し、それぞれに合った勉強法を実践していくことが成績アップの第一歩です。

2. 定期テスト前に出題範囲を確認する

テスト勉強のスタートは、出題範囲の把握から始まります。まずは学校で配られる範囲表を確認しましょう。この範囲表には、テストに出題される単元やページだけでなく、参考にすべき資料集、ワーク、副教材、プリント類の記載も含まれていることが多く、勉強の方向性を決める大事な情報が詰まっています。

それらをもとに、どの単元が重点的に問われるのかを見極めることが大切です。特に、先生が授業中に「ここは出るよ」「しっかり覚えておいてね」と強調した部分は、要チェックポイントです。また、授業で繰り返し取り上げられたトピックや、板書の中で丁寧に説明された内容も、出題率が高い傾向があります。

教科書やノートを見返す際には、重要な語句や説明にマーカーを引いておくと、視覚的に印象に残りやすくなります。さらに、単元ごとに内容をざっくりとまとめたり、要点を書き出したりすることで、勉強の指針がはっきりしてきます。

また、学校で使用しているワークは、テストに直結する問題が多く含まれているため、何度も繰り返し解くことで実力が付きます。問題を解くだけでなく、答え合わせをして間違えた箇所に印を付け、後から見直すようにしましょう。特に、自分が苦手とする単元や設問パターンに注目して復習することで、弱点克服にもつながります。

このように、出題範囲の確認はテスト勉強の土台です。しっかりと把握し、計画的に学習を進めることで、焦らず効率よくテスト対策ができます。

3. 覚えるべき用語はリスト化して整理

社会科では、人物名、地名、年号、法律、出来事など覚えるべき用語が非常に多く、それらを効率よく整理して学習することが得点アップの鍵となります。まず最初に行いたいのは、単元ごとに覚えるべき用語をリストアップすることです。たとえば「明治時代の重要人物」「アジアの主要都市」「近代の重要法令」など、テーマ別にカテゴリを分けて記録しておくと、復習時に非常に便利です。また、項目だけでなく、その背景や関連する出来事、当時の社会情勢なども簡単に書き添えると、知識がつながりやすくなり、記憶の定着にも効果的です。

リストの作成には、ノートだけでなく、スマホのメモ機能や単語カードアプリを活用するのも良い方法です。これにより、移動時間や空き時間にも気軽に確認ができ、学習の効率が格段に上がります。手書きが好きな人は、ノートに図や表を交えて自分だけの「用語図鑑」を作るのもおすすめです。

また、語呂合わせを使って覚えるテクニックも有効です。たとえば、「いいくにつくろう鎌倉幕府(1192年)」のようなリズムや語感を活かした覚え方は、楽しく学べるだけでなく長期記憶にも残りやすいです。イラストを描いて印象づけたり、関連する写真や資料を貼り付けることで視覚的にも覚えやすくなります。

こうした「自分仕様の整理ノート」や「用語カード」を活用して、自分に合った覚え方を工夫しながら取り組むことで、繰り返しの復習にも強くなり、テスト本番での得点力が着実に向上します。

4. 地理・歴史・公民それぞれの勉強法

地理・歴史・公民は、それぞれ内容の性質が異なるため、効果的な勉強法も異なります。それぞれの特性を理解して、適した学習アプローチをとることが、効率的な学習への近道です。

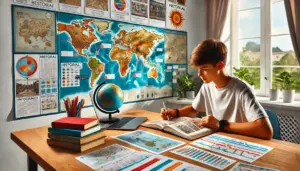

地理では、地図帳や資料集と教科書を照らし合わせながら学ぶことで、地域の特徴や国ごとの違いを視覚的に理解できます。白地図に国名や地名を書き込むトレーニングを繰り返すと、地理的な位置関係の把握がしやすくなります。また、気候、産業、交通、人口などの要素を地図と結びつけて覚えると、複数の知識がリンクして定着力が高まります。統計資料やグラフにも目を通し、増減や傾向などを読み取る練習をすることで、資料読解問題にも強くなります。

歴史は、単なる出来事の暗記ではなく、その背景や時代の流れをつかむことが大切です。教科書を時系列で読み進めるだけでなく、年表を使って因果関係を整理しながらストーリーとして覚えると、記憶に残りやすくなります。重要人物の行動や政策、それがもたらした結果をセットで覚えると、応用問題への対応力がつきます。また、出来事の舞台や当時の社会情勢に注目することで、歴史に対する理解が一層深まります。歴史漫画や映像資料を活用するのもおすすめで、視覚的に理解することで印象にも残りやすくなります。

公民では、難しい用語の理解に加えて、実際の社会制度やニュースとの関係を意識すると理解が深まります。たとえば「三権分立」や「地方自治」などは、制度の仕組みだけでなく、現在の日本社会にどう活かされているのかを知ると実感が伴い、より覚えやすくなります。選挙制度や税金の仕組みなども、身近な社会問題やニュースと結び付けて学ぶことで、単なる暗記ではなく、思考力を養う学習へと発展します。新聞のコラムやニュース番組で時事的な話題に触れ、それを教科書の内容と照らし合わせると、知識が生きたものになります。

このように、それぞれの分野に応じた勉強法を実践することで、理解力と記憶力をバランスよく伸ばすことができます。自分がどの分野に弱いかを見極めたうえで、学習法を工夫しながら取り組んでいきましょう。

5. ワークと教科書の活用法

学校で配られるワークは、先生の授業内容やテストの出題傾向に合わせて作られており、非常に効果的な教材です。まずは、指定された範囲の問題を一通り解いてみることから始めましょう。ただし、ただ解くだけではなく、解いたあとの振り返りが非常に重要です。間違えた問題には必ず印をつけ、解答や解説をしっかり読み込んで、「なぜ間違えたのか」「なぜその答えになるのか」を考えるようにしましょう。同じ問題を何度も解き直すことで、苦手分野を克服するだけでなく、記憶がより定着します。

ワークには、問題だけでなく解説が詳しく載っているものが多くあります。この解説を読むことで、単なる暗記ではなく、背景や理由まで理解することができ、より深い学びにつながります。特に、先生が授業で板書した内容や、強調していた問題は出題率が高いことが多いため、その部分は繰り返し取り組んでおくと安心です。ワークに自分なりのメモや補足を書き加えると、より「自分仕様の教材」になり、学習効果も高まります。

教科書についても、基本を押さえるうえで非常に重要な資料です。まずは太字の語句やキーワードを中心に読み、内容をざっくりと把握しましょう。資料ページや写真・図解が多く含まれている箇所は、視覚的に理解を助けてくれるため、特に丁寧に見ることがポイントです。文章だけでは分かりにくい概念も、図やイラストで視覚的に捉えることで、印象に残りやすくなります。また、章末にある「まとめ」や「確認問題」は、復習のための要点整理や定着確認にとても役立つパートです。

さらに、教科書とワークを組み合わせて使うことで、知識の「インプット(教科書)」と「アウトプット(ワーク)」がスムーズに行えるようになります。例えば、教科書で得た知識をワークで問題として解き、理解があいまいだったところは再び教科書に戻って確認するという流れを繰り返すと、より効果的な学習が可能になります。必要に応じて自分専用のノートやまとめプリントを作成し、それを何度も見直すことも、学力の定着に大きく貢献します。

このように、ワークと教科書は社会科の定期テスト対策において欠かせない基本ツールです。受け身で使うのではなく、積極的に活用する姿勢を持つことで、学習の効率も成果も大きく変わってくるでしょう。

6. 図表や年表を使った視覚的学習

図表や年表は、膨大な情報を整理して視覚的に把握するために非常に有効です。特に歴史では、時代の流れを年表でつかむことで、出来事の前後関係や因果関係を理解しやすくなります。人物名や事件、法律などがどのような順番で起こったのかを、線や矢印でつなぐと記憶にも残りやすくなります。また、時代ごとに色分けしたり、重要な出来事にマークをつけるなど工夫することで、学習効率がさらに高まります。紙の年表だけでなく、デジタル年表やアプリなども活用して、視覚的に整理された情報に繰り返し触れる機会をつくりましょう。

さらに、歴史を学ぶ際に人物ごとの年表を作成するのも効果的です。たとえば、織田信長や徳川家康など、特定の人物の活動を年表にまとめることで、歴史の中でその人物が果たした役割や流れがより明確になります。こうしたアプローチは、記述式の問題に対応する際にも有利に働きます。

地理分野では、地図や統計グラフが重要な役割を果たします。白地図に国名や都市名を書き込んだり、気候や産業の違いを色分けして視覚化したりすることで、知識の定着が進みます。例えば、農業の種類ごとに色分けをして日本地図に記入すれば、地域ごとの特徴が一目で把握できます。また、地形図や等高線図を使って、地形と人々の生活との関係を読み取るトレーニングも有効です。

統計資料を読み取る練習も、定期テスト対策として欠かせません。資料から情報を正しく読み取る力は、単なる知識ではなく、実践的な判断力や分析力を養うことにつながります。グラフの増減や割合、傾向を読み取り、そこから何が言えるかを自分の言葉で説明する練習を重ねておくと、記述問題にも強くなります。

こうした図表や年表を使った学習は、テストでの点数アップだけでなく、将来的な資料読解力の向上にも大きく貢献します。視覚的に情報を整理することは、複雑な内容を理解しやすくするだけでなく、記憶の保持にも効果的です。自分に合ったスタイルの資料を作成し、繰り返し活用することが学習成功への近道となるでしょう。

7. 時事問題に触れて公民分野を強化

ニュースや新聞に目を通し、日々の社会の動きに関心を持つことは、公民分野の理解に直結します。特に政治、経済、法律、国際関係などのテーマは、公民の教科書内容と密接に関わっており、定期テストでも頻出の項目です。例えば、選挙制度や憲法改正の議論、税金の仕組み、国際連合や環境問題などの動向は、実際のニュースと結びつけて学ぶことで理解が深まり、知識が定着しやすくなります。

また、ニュースをただ読むだけでなく、「これは教科書のどの内容と関係があるのか?」と考えながら見ることがポイントです。ニュース番組の解説や新聞の社説などを読むと、物事の背景や影響を多面的にとらえることができ、思考力も高まります。公民の学習内容は抽象的な部分も多いため、現実のニュースと関連づけて考えることで、学習内容が具体的になり、理解が深まります。

学校で配られる「時事プリント」や新聞スクラップ活動も積極的に取り組みましょう。これらの活動では、自分が気になったニュースを切り抜いてまとめたり、感じたことや疑問点を書き込んだりすることで、主体的に情報を整理する力が養われます。また、先生にその内容を質問したり、友達と意見を交わしたりすることも、学習効果を高めるのに役立ちます。

さらに、インターネット上の信頼できるニュースサイトや、子ども向けにわかりやすく解説された時事ニュースアプリなどを活用すれば、日常的に時事問題に触れる機会を増やすことができます。5分程度の動画ニュースを見るだけでも、日々の学習につながります。

このように、自分でニュースを読み解く力は、テスト対策だけでなく、将来の社会参加や判断力の基礎にもなります。公民分野を強化するためにも、日頃から社会の動きに関心を持ち、学びと実社会を結びつける姿勢を大切にしましょう。

8. 自分なりのまとめノートを作る

教科書の内容を要約し、自分の言葉でノートにまとめる作業は、単なる暗記を超えて深い理解を促します。ノートづくりの最大の目的は「自分があとで見てわかるようにする」ことであり、書くこと自体が学習のプロセスになります。ノートづくりのポイントは、情報をただ書き写すのではなく、「なぜ?」「どうして?」を意識して、自分なりの視点で整理することです。

色分けや矢印、図解を活用すると、視覚的に見やすくなり、後から見直すときにも役立ちます。例えば、地理の内容では地域ごとの特産品や気候を色で分類したり、歴史では時代ごとに背景色を変えて時代の移り変わりを視覚化すると効果的です。年号や用語にはマーカーを引き、図やイラストを加えることで、文字だけのノートより記憶に残りやすくなります。

また、重要語句の横に簡単な説明や例を書き添えることで、記憶の定着がさらに強化されます。教科書でよく見る語句でも、自分なりの言葉で書き直すことで理解が深まり、暗記が楽になります。単語カードやふせんを使って、ノートに貼り付けながら補足を加えていくと、反復学習がしやすくなります。

さらに、まとめノートには苦手な分野や間違えた問題も一緒にメモしておくと、テスト直前の復習に最適な「自分専用の参考書」になります。特に間違えた理由や、どうやって次に間違えないようにするかといった「学びの記録」を残しておくことで、自己分析にも役立ちます。テスト直前にはこのノートを見返すことで、短時間で効率的な復習が可能になります。

このように、自分なりのまとめノートは、単なる学習記録を超えた“学びの武器”になります。時間をかけて丁寧に作ることで、理解力・記憶力・応用力をすべて高めることができるので、ぜひ習慣化してみましょう。

9. 模擬問題や過去問で実戦練習

学校の過去問や模擬問題に取り組むことは、知識の定着だけでなく、本番さながらの緊張感を体験することにもつながります。特に社会科では出題パターンや問題の傾向に慣れておくことが重要です。まずは、過去数年分の定期テストの問題に目を通し、出題される単元や形式を把握するところから始めましょう。頻出テーマや資料問題、記述問題などの出題傾向を知ることで、どこに力を入れて勉強すればよいかが明確になります。

模擬問題に取り組む際には、制限時間をしっかり設けて、本番と同じ環境で行うことがポイントです。静かな場所で集中して取り組むことで、試験本番の空気感に慣れ、自信を持って本番に臨めるようになります。時間配分の練習にもなり、どの問題に何分かけるべきかの感覚を養うことができます。特に資料の読み取りや記述式の問題は時間がかかりやすいため、事前に時間の使い方を体に覚えさせておくことが重要です。

また、模擬問題は1回解いて終わりではありません。解いたあとの振り返りがもっとも大切です。間違えた問題や迷った問題には印をつけ、どこで間違ったのか、なぜその選択肢を選んでしまったのかを分析しましょう。そして、もう一度同じ問題にチャレンジすることで、理解が深まり、次に同じような問題が出たときに確実に正解できるようになります。

さらに、友だちと模擬テストを出し合う「クイズ形式」の学習も効果的です。問題を作る側になることで、出題者の視点から内容を深く理解することができ、知識の定着がさらに進みます。家庭学習の中でも家族に問題を出してもらうなど、工夫次第で実戦的な練習を楽しく行うことが可能です。

こうした実戦練習の積み重ねは、単に知識を確認するだけでなく、試験に対する不安を減らし、本番で実力を出し切るための大きな武器になります。ぜひ積極的に取り入れていきましょう。

10. 前日と当日の過ごし方がカギ

テスト前日の過ごし方は、学習内容の最終確認と体調管理の両面で非常に大切です。前日は、無理に新しい知識を詰め込むのではなく、これまでに整理してきたノートやまとめ資料、重要語句リストを見返す程度にとどめましょう。復習は「広く浅く」よりも「狭く深く」を意識し、自分が不安に感じる部分だけに絞って確認すると効率的です。また、視覚的な学習が効果的な人は、用語カードや図表を使って一目で要点がわかる形にしておくと、短時間でも効果的に復習ができます。

体調面でも、前日はできるだけリラックスした時間を過ごすことを心がけましょう。ストレッチをしたり、お風呂にゆっくり入ったりして、心と体の緊張をほぐすことも大切です。夕食は軽めにし、寝る直前にスマートフォンなどの画面を見ないようにして、深い睡眠につながる環境を整えましょう。十分な睡眠は、記憶の定着や集中力の維持に欠かせない要素です。早めに布団に入り、翌日に向けてしっかり体力を回復しておきましょう。

当日の朝は、軽めでもよいので必ず朝食をとり、頭をしっかり働かせる準備をしましょう。朝食にはパンやおにぎり、バナナなど消化のよい炭水化物を取り入れるのが理想的です。試験開始までの時間には、前日に確認した用語カードやメモをざっと見直し、気持ちを落ち着けることを優先します。試験会場では深呼吸をして緊張を和らげ、できるだけ自分のペースで問題に向き合いましょう。

また、試験直前の友達との会話で不安を煽られないように注意することも大切です。周囲が話している内容に惑わされず、自分の準備を信じて冷静に行動しましょう。試験が始まったら、まず全体に目を通して時間配分を決め、自信のある問題から取りかかると、良いリズムを作ることができます。

焦りや不安は思わぬミスの原因になりますが、深呼吸や小さなストレッチなどを取り入れることで、気持ちをコントロールすることができます。これまでの努力を信じて、落ち着いて問題に取り組めば、きっと良い結果につながるはずです。

これらのポイントを押さえて準備することで、社会の定期テストで良い結果を出すことができます。すべての分野に共通するのは、「自分に合った方法を見つけること」と「継続的に努力すること」です。短期間で成果を出すことも可能ですが、毎日の積み重ねこそが最も効果的な対策になります。とくに社会は、知識の理解と記憶を繰り返すことで着実に力がつく科目です。

また、テスト勉強は一人で進めるだけでなく、友だちと問題を出し合ったり、学校の先生に質問をしたりすることで、より深く理解できることもあります。自分だけでは気づけなかった視点や覚え方を知ることができ、勉強の幅も広がります。テスト当日を安心して迎えられるように、今できることをコツコツと積み上げていきましょう。焦らず、自分のペースで確実に力をつけていくことが、成功への一番の近道です。