はじめに

「勉強しなきゃ…でも集中できない!」そんな風に感じたこと、ありませんか?スマホの通知が気になったり、兄弟の話し声が耳に入ったり、外の車の音が集中を邪魔してきたり…。高校生にとって、静かに落ち着いて勉強する環境を確保するのは意外と大変ですよね。私自身も、受験勉強の時期には何度も集中力を切らしてしまって、なかなかやる気スイッチが入らずに困った経験があります。

そんな時に助けになったのが、「音楽」と「環境」の工夫です。ただ机に向かうだけじゃなく、自分が集中しやすい雰囲気を意識的につくることで、驚くほどスムーズに勉強に入れるようになりました。音楽を変えるだけでやる気が出たり、部屋の配置を少し工夫するだけで集中が持続したり、ちょっとしたことが大きな効果を生んでくれます。

この記事では、実際に筆者が試してよかった「集中力が上がる音楽の種類」や「効果的な環境づくりのヒント」をたっぷり紹介していきます。YouTubeやSpotifyなどで手軽に使えるプレイリストから、スマホアプリや部屋の整え方まで、高校生の皆さんが今すぐ取り入れられるアイデアを集めました。

「音楽って聴きながら勉強してもいいの?」という疑問を持っている人や、「いつも気が散っちゃう…」と悩んでいる人にこそ読んでほしい内容です。勉強って、やり方や環境次第でグッと楽になるんです!

これを読めば、「なんとなく集中できない」を卒業できるかも!?自分に合った方法を一緒に見つけて、もっと前向きに勉強に取り組んでいきましょう!

勉強中に音楽を聴くメリットとは?

勉強する時に音楽を聴くって、なんだかんだ賛否両論ありますよね。「本当に集中できるの?」と疑問に思う人も多いと思いますが、実は上手に取り入れることで、集中力をグッと引き上げることができるんです。ここでは、音楽を聴くことで得られる具体的なメリットを紹介していきます。

音楽で気分を切り替える

音楽には「気持ちをリセットする力」があります。学校から帰って疲れていても、お気に入りのBGMを流すだけで、気分がスッと切り替わることもあります。特にテンポがゆったりした音楽や、穏やかなメロディのインストゥルメンタルを流すことで、脳がリラックスモードから集中モードに自然と切り替わっていく感覚があります。

さらに、毎日同じ音楽を「勉強用BGM」として使うことで、それがスイッチの役割を果たしてくれるようになります。音楽がかかる→勉強モードに入る、という流れが習慣化されると、よりスムーズに集中状態に入れるようになります。

雑音をカットして集中力アップ

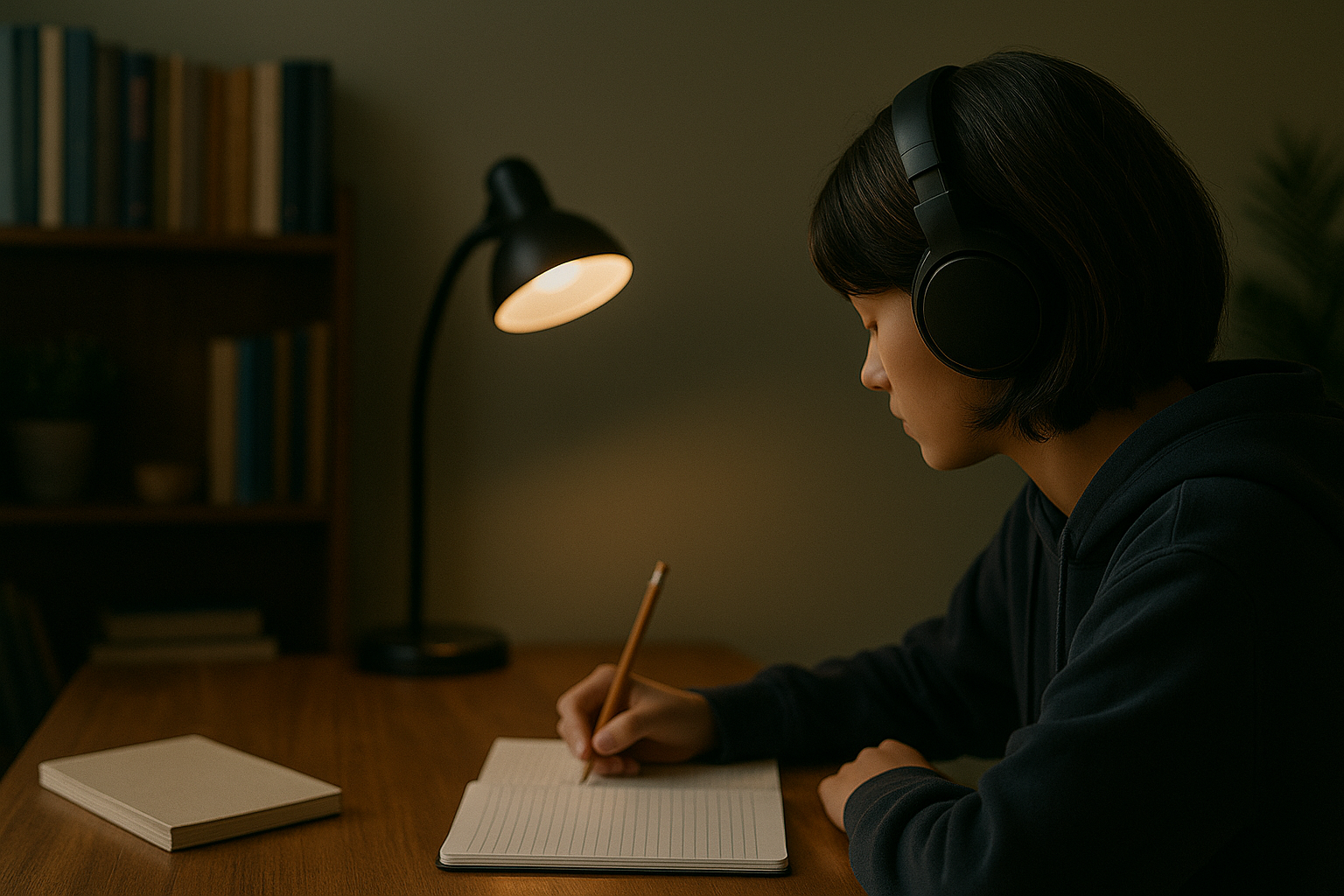

自宅では、テレビの音や家族の話し声、道路を走る車の音など、集中の妨げになる雑音が意外と多くありますよね。そんな時、イヤホンやノイズキャンセリング機能付きのヘッドホンを使って音楽を流すことで、外からの音をシャットアウトし、自分だけの集中空間をつくることができます。

特に静かな場所が確保しにくい高校生にとっては、これはかなり心強い武器になります。私も、家族がテレビを見ている横で勉強しなきゃいけないときは、Lo-fi音楽をイヤホンで聴きながら集中していました。環境音に左右されずに勉強できるのは大きなメリットです。

リズムが作業ペースを整える

適度なテンポの音楽を選べば、勉強のペースも自然と安定してきます。特に英単語の暗記や、数学の問題集を解くときなど、ある程度の作業をテンポよくこなしたい時には、一定のリズムを持つ音楽が効果的です。

人間の脳はリズムに同調する性質があると言われていて、テンポの良い音楽に合わせて手の動きや思考の流れもスムーズになります。自分の集中しやすいリズムを見つけて、それに合った音楽を選ぶのがポイントです。

例えば、私の場合は90BPM〜110BPMくらいのLo-fiヒップホップがちょうどよく、単語カードをめくるスピードが安定して効率もアップしました。

高校生に人気の「集中できる音楽ジャンル」

集中したい時にどんな音楽を選ぶかはとても重要です。特に高校生の間で人気なのが、以下のような落ち着いたジャンルの音楽。これらは歌詞がなかったり、音の起伏が少なかったりするため、勉強中のBGMとして最適です。

- ローファイヒップホップ(Lo-fi):ビートがゆるやかで、雑音やレコードのノイズが含まれているのが特徴。まるでカフェでまったりしているような感覚で、自然とリラックス&集中できます。YouTubeの「Lo-fi Girl」は特に人気。

- ピアノやクラシックのインストゥルメンタル:モーツァルトやバッハのような古典もおすすめですが、最近は映画音楽のピアノアレンジなども人気。メロディが優しく、感情を落ち着かせてくれます。

- 自然音(雨音・森の音など):水のせせらぎ、鳥のさえずり、焚き火のパチパチ音など。自然の音にはストレスを和らげる効果があり、静かに集中したい時にぴったり。

- カフェミュージック:ジャズ風BGMや、カフェで流れていそうなおしゃれなサウンド。ちょっとした高揚感があり、「よし、やろう!」という気分を高めてくれます。

- アンビエントミュージック:電子音をベースにしたゆったりとした音楽。波のように繰り返すサウンドが心を落ち着け、長時間の勉強にも向いています。

- Binaural Beats(バイノーラルビート):左右の耳に違う周波数を流すことで脳波を調整し、集中力や記憶力を高めると言われています。最近注目されているジャンルで、実験的に試してみる価値あり!

これらの音楽は、基本的に歌詞がなく、メロディが落ち着いているため、頭の中で言葉が邪魔をしにくいのが魅力です。YouTubeやSpotify、Apple Musicなどで「Study Music」「勉強 BGM」と検索すれば、自分好みのプレイリストがすぐに見つかります。

筆者はLo-fiを基本に、暗記の時は自然音、集中力が切れてきたらカフェミュージックに切り替える…というように、その日の気分や勉強内容によってジャンルを変えて使っています。自分なりの“集中プレイリスト”を作っておくと、より効果的ですよ!

勉強の種類によって音楽を使い分けよう

勉強の内容によって、適した音楽が変わるのをご存知ですか?音楽は万能ではなく、むしろ内容によっては逆効果になることもあります。たとえば、暗記をするときに歌詞入りの音楽を流すと、脳が言葉の処理に追われて覚えにくくなることがあります。一方で、単純作業にはテンポのあるBGMが最適。ここでは、勉強の種類別におすすめの音楽を紹介します。

暗記科目には「無音」や自然音

英単語や社会の用語など、覚える系の勉強では、無音か自然音がおすすめです。これは、脳が言語情報を処理する際に、他の言語的刺激(歌詞など)が入ると混乱しやすくなるからです。特に長文読解や歴史の年号などを覚える時は、静かな環境が集中を助けてくれます。

自然音なら、雨音や波の音、森の中の鳥のさえずりなどが効果的です。これらはリラックス効果があり、緊張を和らげながら勉強に集中できる環境をつくってくれます。スマホアプリ「Noisli」や「Calm」などで自分好みに音を組み合わせることもできます。

また、「完全な無音は逆に落ち着かない」という人は、ホワイトノイズや環境音をほんのり流すのもおすすめです。筆者も英語の単語帳を覚えるときには、雨音BGMをイヤホンで小さく流していました。それだけで周囲の音が気にならなくなり、集中力が持続する感覚がありました。

作業系にはLo-fiやカフェミュージック

一方、数学の問題演習やノートまとめなどの作業系の勉強では、Lo-fiやカフェミュージックのようなリズム感ある音楽が向いています。これらは単調になりがちな作業をテンポよくこなす手助けをしてくれるからです。

Lo-fiは特にビートがゆったりしていて耳に優しく、長時間流しても疲れにくいのが魅力。カフェミュージックはちょっとおしゃれで心地よい雰囲気があり、「勉強してる自分カッコいいかも」とテンションも上がります。

さらに、特定の作業に特化したプレイリストを作っておくと、自然とその音楽を流すだけで集中モードに入れるようになります。筆者も「数学用Lo-fi」「社会用自然音」などテーマ別にプレイリストを分けて活用しています。これが意外とモチベーション維持に効果的なんです!

おすすめの音楽プレイリスト&アプリ

勉強中に聴く音楽を選ぶ際には、どこで何を探せばよいのか分からないという人も多いはず。そこで今回は、筆者おすすめの音楽プレイリストや便利なアプリを紹介します。どれも無料で使えるものが多く、高校生でもすぐに活用できます。

- 【YouTube】Lo-fi Girl:Lo-fiジャンルの代表的チャンネル。24時間ストリーミング配信されており、時間帯や気分に合わせたライブもあります。可愛いアニメ風のビジュアルも癒されます。

- 【Spotify】集中力アップBGM特集:「Focus」「Deep Work」「勉強に集中」などのキーワードで検索すると、多数のプレイリストが出てきます。お気に入りを「マイライブラリ」に保存しておけば、いつでも使えます。

- 【Amazon Music】勉強用クラシック集:モーツァルト効果を狙ったクラシックBGMが揃っており、特に暗記や長文読解時にぴったり。広告が少ないのも嬉しいポイント。

- 【Apple Music】Study Beats:アップル独自のアルゴリズムによる厳選BGM。ビートが穏やかでテンポも一定なので、ノート整理やタイピング作業に向いています。

- 【アプリ】Noisli(自然音を自由にミックス):雨音+カフェのざわめき、波の音+風の音など、自分だけの環境音が作れます。集中モード用のプリセットもあり、とても使いやすいです。

- 【アプリ】Endel(エンデル):AIが今の時間帯・天候・心拍数などに合わせて音楽を生成してくれるアプリ。サブスクですが、試用期間でも十分楽しめます。

筆者のお気に入りはやはり「Lo-fi Girl」。特に夜に流れるチルなBGMは、疲れた頭をやさしく包んでくれて、勉強前の気持ちを落ち着けてくれます。また、Noisliで自分好みに環境音を組み合わせるのも気分転換に最適です。

もし「どれを選べばいいかわからない…」という時は、まずLo-fi GirlやSpotifyの人気プレイリストを流してみるのがおすすめです。数分聴いてみて「いい感じ」と思えたら、それが今の自分に合った音楽かもしれませんよ!

イヤホン or スピーカー?どちらが集中できる?

勉強用の音楽を聴くときに、イヤホンとスピーカーのどちらを使うべきか、迷ったことはありませんか?それぞれにメリットとデメリットがあり、使い方によって集中力への影響も変わってきます。ここでは、イヤホンとスピーカーの特徴を比べながら、自分に合った選び方を考えてみましょう。

イヤホンのメリット

- 周囲の音をシャットアウトできる

- 自分だけの集中空間を作れる

- 夜でも迷惑にならない

- 外出先や図書館でも使える

- ノイズキャンセリング機能付きならさらに効果的

イヤホンは、周囲の雑音を遮断して、まるで自分の世界に入り込んだような集中状態をつくることができます。特に、家族がテレビを見ていたり、兄弟がゲームをしていたりする中で勉強する場合は、イヤホンが大活躍します。音楽だけでなく、環境音やホワイトノイズも取り入れることで、さらに高い集中力を発揮できます。

また、夜遅くまで勉強する人にとっては、音を周囲に漏らさないイヤホンはマナー的にも安心。ノイズキャンセリング機能のあるイヤホンを使えば、電車の中やカフェでも集中しやすくなります。

スピーカーのメリット

- 長時間つけても耳が疲れない

- 音に広がりがあって気分転換になる

- 部屋全体が「勉強モード」になる

- 開放的な音でストレスが軽減される

- 作業スペース全体の空気感が整う

スピーカーは、音の広がりがあり、部屋全体を包み込むような心地よさが魅力です。イヤホンだと長時間使用で耳が痛くなったり、蒸れたりすることがありますが、スピーカーならその心配がありません。リラックスしながら勉強を続けたいときにはぴったりです。

また、部屋に音楽が流れているだけで「今は勉強の時間」と気持ちの切り替えがしやすくなり、自然と姿勢や気分も整っていきます。お気に入りのBGMを流しながら、机に向かう時間がちょっと楽しみになるかもしれません。

どちらを選ぶ?状況に応じて賢く使い分けよう!

イヤホンとスピーカー、どちらが絶対に良いというわけではなく、状況や時間帯によって使い分けるのがベストです。

- 家族がいるリビングで → イヤホン

- 一人の部屋でのんびり → スピーカー

- 集中したい時 → ノイズキャンセリングイヤホン

- 軽く作業しながら気分を上げたい時 → スピーカーでカフェBGM

筆者は、家族が在宅中の夕方はイヤホンを使用し、夜に一人になったらスピーカーに切り替えるスタイルをとっていました。日によって気分も変わるので、イヤホンとスピーカーの両方を持っておくと柔軟に対応できますよ。

集中力が上がる部屋作りのポイント

集中力を高めるには、「音楽」だけでなく「環境」もとても重要です。特に自分の部屋や勉強スペースの整え方によって、集中の質や持続時間が大きく変わってきます。以下のポイントを参考に、自分にとって心地よく、やる気が出る空間をつくってみましょう。

- デスク周りはスッキリと! 勉強机の上に余計な物があると、つい気が散ってしまいます。筆記用具とノート、参考書だけを置き、スマホやゲーム機は片付けましょう。整理整頓された空間は、それだけで「勉強モード」に切り替えやすくなります。

- 照明は明るく白系の光を 暗い部屋や黄色っぽい照明は、眠気を誘いやすくなります。勉強時には昼白色や白系のLEDライトを使うと、脳が「活動の時間」と認識し、集中しやすくなります。デスクライトを活用すると、目の負担も減ります。

- スマホは目に入らない場所へ スマホが机の上にあるだけで、通知が来なくても「つい触りたくなる」もの。物理的に距離を置くのが一番の対策です。筆者は別の部屋に置いて勉強していましたが、それだけで勉強への集中度がかなり変わりました。

- カレンダーやToDoリストでやる気UP 今日やるべきこと、今週の目標などを可視化すると、「やらなきゃ」という気持ちを自然に生み出せます。かわいいデザインのToDoリストを使うと、勉強が少し楽しくなるかもしれません。

- アロマや観葉植物でリラックス空間に 好きな香りのアロマや、小さな観葉植物を置くのもおすすめです。心が落ち着き、ストレスが軽減されて集中しやすくなります。特にミント系や柑橘系の香りは、気分をスッキリさせてくれます。

小さな工夫でも、集中力には大きな違いが出ます。筆者は机の上を整理するだけで、「やるぞ!」という気持ちに自然と切り替えられました。少しずつでも、自分の空間を整えていくことで、勉強に対するモチベーションもアップしていきますよ。

環境音で「カフェ風」勉強空間を再現

カフェのような環境音には、適度な雑音とリズムがあり、集中力を高める効果があると言われています。特に、一定のざわめきや食器の音、コーヒーマシンの音などが混ざり合ったサウンドは、人の脳に「安心感」と「程よい刺激」を与えてくれます。

YouTubeで「カフェの音」「Study ambience」などと検索すると、実際のカフェのような音源や、カフェ風BGMが多数ヒットします。最近は「雨が降るカフェ」「夜のブックカフェ」「図書館風カフェ」など、シチュエーションに特化した音源も増えており、気分や時間帯に合わせて選べるのも魅力です。

勉強しながら聞いていると、まるでお気に入りのカフェで勉強しているような気分に!ちょっとオシャレな雰囲気がやる気を引き出してくれます。実際、筆者もこの環境音に切り替えるだけで「よし、やるか!」というスイッチが入りやすくなったと感じています。

自宅でなかなか集中できないという人は、ヘッドホンでカフェ環境音を再生しながら、机の上にコーヒーや紅茶を置くだけでも“プチ・カフェスタディ”が楽しめます。ちょっとした演出が、集中力アップにつながるかもしれません。

スマホの使い方にも工夫を

勉強中、スマホは集中力の大敵。でも、実は使い方を少し工夫するだけで、強力な味方にもなり得るんです。スマホには気が散る要素がたくさん詰まっていますが、逆に集中を助ける便利なアプリや機能も豊富にあります。

「スマホ=悪者」と決めつけるのではなく、うまく活用する視点を持つことが大切です。ここでは、勉強の効率を高めてくれるおすすめのアプリと、その活用法を紹介します。

おすすめのアプリ

- Forest(集中タイマー):スマホに触らずに集中する時間を“木を育てる”感覚で管理できます。使えば使うほど森が広がるのが楽しくて、つい続けたくなる工夫がされています。

- Studyplus(学習記録):勉強時間や内容を記録し、グラフで可視化できる学習管理アプリ。目標設定や学習ログをつけることで、日々の成長を実感でき、モチベーションアップにつながります。

- Clockify(時間管理):タスクごとの時間を計測できるシンプルなタイムトラッカー。どの教科にどれだけ時間を使ったかを記録でき、バランスの取れた学習計画に役立ちます。

- タイマー&アラーム機能(スマホ標準機能):Pomodoroテクニック(25分集中+5分休憩)を実践するだけでも、集中力が持続しやすくなります。タイマーを使えばメリハリのある勉強が可能に。

筆者はForestを使って「25分集中→5分休憩」のサイクルを意識的に取り入れたところ、スマホを手に取る回数がぐっと減り、集中状態が長く続くようになりました。木が育っていくのを見るのも意外と楽しく、「よし、もう1本育てよう」と自然にやる気が出てきます。

また、Studyplusで自分の勉強記録を毎日確認する習慣をつけることで、「今日はもうちょっとがんばろう」という前向きな気持ちが湧いてきました。スマホは正しく使えば、勉強の強い味方になりますよ!

集中できないときの気分転換方法

勉強していても、「今日は全然ダメかも…」という日、ありますよね。そんな時は無理せず、思い切って気分転換をしてみるのが効果的です。ずっと机に向かっていても、集中力が下がった状態ではなかなか成果が出ません。むしろ短い休憩を挟むことで、脳がリフレッシュされて、次の勉強時間がグッと効率的になることもあります。

以下に紹介する方法は、筆者自身が試して「効いた!」と感じたものばかり。自分に合ったリフレッシュ方法を見つけて、勉強の合間にうまく取り入れてみてください。

- 軽くストレッチをする:肩や首、腰などをゆっくり伸ばすことで、血流が良くなり頭もスッキリ。YouTubeで「3分ストレッチ」などと検索すると手軽な動画もあります。

- 5分だけ外に出て深呼吸:空気を入れ替えるだけでも気分がリセットされます。太陽の光を浴びると、セロトニンという脳内物質が分泌され、前向きな気持ちにもなれます。

- 甘いものを少しだけ食べる:チョコレートやフルーツなど、軽めの糖分を摂ることで脳のエネルギー補給に。食べ過ぎには注意しつつ、自分へのご褒美感覚で取り入れると◎。

- 音楽を変えてみる:BGMを自然音からLo-fiに、あるいはクラシックからカフェミュージックに変えるなど、音の変化は意外と気分転換になります。集中が切れてきたら、あえて一度違うジャンルの音楽を流してみましょう。

- 目を閉じて1分間のマインドフルネス:静かに目を閉じて深呼吸を繰り返すだけでも、心が落ち着き集中力が戻ってきます。タイマーで1分だけ設定すれば気軽にできます。

筆者はよく、カフェミュージックから自然音に切り替えて、気分をリフレッシュしていました。音の変化が意外と効きますし、その後の集中が長続きする感じがありました。

気分転換は「休むこと」ではなく「次の集中のための準備」。無理して頑張り続けるよりも、一度立ち止まることで、かえって効率よく勉強を進められるようになります。

自分に合った集中スタイルを見つけよう

「音楽を聴くと集中できる」という人もいれば、「無音の方が落ち着く」という人もいます。集中力の高め方は人によって異なるため、どの方法が自分にフィットするかは実際に試してみるのが一番です。

たとえば、ある人はローファイミュージックを聴くことで気分が落ち着き、スムーズに勉強に入れるかもしれません。一方で、別の人は自然音の方がリラックスできて集中力が高まると感じるかもしれません。また、音楽がまったくない静かな空間が最も効果的という人もいます。

部屋のレイアウトや照明、使っている椅子や机の高さまで、集中に影響する要素は意外と多くあります。照明の色を変えてみたり、スマホの置き場所を見直したり、少しずつ環境を調整していくことで、自分にとって最適な「集中空間」が見えてくるはずです。

試行錯誤しながら、自分にとって一番集中できる環境を探していきましょう。どんな音楽が落ち着くか、どんな場所だと集中しやすいか…それを知るだけでも、大きな前進です。そして、自分なりの「集中ルール」ができあがると、勉強の効率も自然とアップしていきますよ。

受験勉強に向けた「集中力UP週間」チャレンジ!

受験勉強を本格化させる前に、「集中力UP週間」を設けて、環境や音楽をいろいろ試してみるのもおすすめです。いきなり毎日何時間も集中するのは難しいですが、1週間という短期間で試すことで、負担を感じずに自分に合った方法を見つけやすくなります。

このチャレンジの目的は、「自分にとって集中しやすい組み合わせ」を探すこと。音楽、ツール、時間帯、場所など、少しずつ条件を変えて、どの組み合わせがベストなのかを体感的に掴んでいきましょう。以下は筆者が実際に行った1週間チャレンジの例です。

1週間チャレンジ例

- 月曜:Lo-fi+イヤホン 静かな午後にLo-fiをイヤホンで聴きながら、数学の問題演習。テンポのある音楽が作業ペースを整えてくれる。

- 火曜:自然音+スピーカー 朝の時間帯に鳥のさえずりと川のせせらぎを部屋全体に流して、英単語暗記。リラックスしながら集中できた。

- 水曜:カフェ音+ノートまとめ 夕方、カフェ風の環境音とともに、社会のまとめノートを作成。ちょっとおしゃれな気分でやる気もUP。

- 木曜:クラシック+暗記 バッハやモーツァルトのインストをBGMに、日本史の年号を暗記。落ち着いた音楽が集中を支えてくれる。

- 金曜:無音+過去問 模試形式で時間を測りながら過去問演習。無音の環境で、緊張感を持って集中力を高める練習に。

- 土曜:お気に入りBGM+整理整頓 午前は勉強部屋の片づけ、午後は暗記。気分を上げる音楽で、作業がはかどるだけでなく、集中モードへスムーズに移行。

- 日曜:1週間のベスト組み合わせで復習 月〜土の中で一番集中できた組み合わせを使って、1週間分の復習を実施。これにより、習慣としての定着も期待できる。

このように、日ごとに変えていくことで、「これが合ってる!」というパターンが見つかるはずです。気分や科目、時間帯によってもベストな方法は変わるので、柔軟に取り入れてみましょう。

まとめ:自分の「集中スイッチ」を見つけよう!

勉強に集中するためには、「音」と「環境」の工夫がとても大切です。今回紹介した音楽や方法をぜひ試してみて、自分にぴったりの集中スタイルを見つけてくださいね。自分の性格や学習スタイルに合った方法を見つけることで、集中すること自体が特別な努力ではなく、自然な流れになるようになります。

筆者自身も、ローファイや自然音、環境音などをいろいろと試しながら、自分に最適な「集中スイッチ」を見つけてきました。その結果、以前よりも短い時間で内容をしっかり覚えられたり、勉強に対するストレスがぐっと減ったと実感しています。

そして最後に、どんなに良い方法でも、試してみなければ効果はわかりません。「完璧なやり方」を探しすぎるよりも、「ちょっと試してみようかな」という軽い気持ちで1つ行動に移してみることが、集中力アップの第一歩になります。

ぜひ今日から、気になった方法を1つだけでも取り入れてみてください。あなたの「集中スイッチ」が見つかれば、きっと勉強がもっと前向きで、楽しいものになっていきますよ!