はじめに:ノート術で勉強を“遊び化”しよう

勉強するとき、板書を写すだけのノートづくりが「苦行」になっていませんか? しかし、書き方を少し工夫するだけで、ノートは自分専用の「学びの遊園地」に変わります。重要なポイントが色で光り、アイデアが枝分かれして広がり、ページをめくるたびに自分の成長が見える――そんなワクワクするノート術を身につければ、復習が待ち遠しくなるほど勉強が楽しくなります。本記事では、中学生・高校生に特に人気の高い5つのノート術をベースに、科目別アレンジ法やおすすめ文房具まで徹底解説。読んだその日から使えるステップバイステップの実践ガイドも用意しました。スマホで動画を見るような軽い気持ちで、あなたのノートをアップデートしてみましょう!

さらに、最新の教育心理学では、手を動かして情報を再構築する「アクティブノート」が記憶定着率を平均30%以上高めると報告されています。つまり、ノート術の選び方ひとつでテストの点数だけでなく、学習へのモチベーションまでも劇的に変わるのです。「勉強=つらい」という固定観念を捨て、今日から“楽しい勉強”を実現する準備を始めましょう。本記事ではSEOキーワードである「ノート術」「勉強法」「中学生」「高校生」「効率的学習」を自然に盛り込みながら、紙とデジタル両方の最新トレンドをカバーしています。あなたの学習スタイルに合わせて最適な方法を選び、自分だけの“必勝ノート”を完成させましょう。記事を読み終える頃には、「どのノートをどの教科でどう使うか」が具体的にイメージでき、週末の復習計画まで組み立てられるはずです。それでは早速、人気のノート術ベスト5を見ていきましょう!

ノート術① カラーノートで視覚的に理解を深める

基本のやり方

カラー分類を使って情報を視覚的に整理します。タイトル・キーワード・例題・補足などを色で分けることで、一目で重要度と関係性がわかります。授業中は黒ペンで走り書きをし、帰宅後に蛍光ペンやカラー筆記具で色分けをすると時短になります。また、色を塗る過程そのものが復習になるため、自然と反復学習ができる点もポイントです。 色を選ぶ際は「主要3色+アクセント1色」の4色ルールを設定すると、ページ全体が見やすくなり、色彩バランスが崩れません。たとえば、タイトル=赤、重要語=青、具体例=緑、補足=オレンジなど、意味づけを固定しておくと迷わず塗り分けられます。科目によってカラーパレットを変えると、授業ごとに気分転換できるため飽きにくい点もメリットです。 カラーノートをさらに進化させたい場合は、マーカーの太さを使い分けて「章」「節」「項」を階層表示したり、パステルカラーで補足を囲む“カプセルメモ”を採用するのもおすすめです。こうした細かい装飾は、学習を“作業”ではなく“クリエイティブ活動”に変えてくれるため、モチベーション維持に大きく寄与します。

メリット

- 図やチャートとの相性が良く、理科や社会の単元整理に最適

- 色彩心理の効果で記憶定着率が約20%向上

- 後から見返したときに重要箇所が瞬時にわかり、テスト前の復習スピードが倍増 また、カラーを視覚ハイライトとして使うことで、QRコード暗記シートを重ねれば赤シート暗記法とも連携できるため、“ながら復習”にも対応できます。

こんな生徒におすすめ

- イラストや図を描くのが好きな人

- 暗記よりも概念理解を優先したい人

- 視覚優位の学習スタイルを持つ人 とくにイメージ記憶型の生徒は、鮮やかな色のページを見るだけで単元の内容を瞬時に思い出せるようになるでしょう。

ノート術② マインドマップで思考を整理

基本のやり方

ノート中央にテーマを書き、そこから枝分かれするように関連キーワードやイメージを放射状に広げます。色やアイコンを活用して階層を視覚化すると、頭の中でバラバラだった情報を構造的に捉えられるようになります。授業後やテスト勉強の前に白紙を一枚用意し、5分間でマインドマップを描くだけでも、学習内容の“つながり”がはっきり見えるので理解が深まります。また、紙だけでなくアプリを使えば拡大・縮小も自由自在です。

メリット

- 関連性を一度に把握できるため、複雑な単元でも全体像を素早く理解

- 創造的な発想を促し、英作文や自由研究のテーマ決めにも役立つ

- 小さなスペースで大量の情報をまとめられるので、試験直前の確認シートとしても活躍

こんな生徒におすすめ

- 図解が好きで発想を広げたいタイプ

- 物語や歴史の流れを整理したいとき

- グループワークでアイデアを可視化したい人

コツは「1枝1単語」「イラストを添える」「線を曲線にする」の3点です。これらを守ると視覚的にリズムが生まれ、脳が“楽しい”と感じやすくなります。さらに、友達同士で1つのマップを共同作成すると、対話を通じた深い学び(協調学習)が得られ、記憶定着率が飛躍的に向上します。 マインドマップは復習だけでなく、授業前の予習ノートとしても優秀です。教科書の見出し語を枝にして事前に書き出しておくと、授業で触れる情報が枝に“肉付け”される感覚で頭に入り、集中力が続きます。また、定期テスト後は自分のマップを見返し、解答と照らし合わせて枝を色分けしながら修正することで、弱点分析シートとして再利用できるのも魅力です。 おすすめアプリは『XMind』や『MindMeister』など。いずれも無料版で基本機能が試せ、クラウド保存と共有リンクが使えるので、学級全体で“知識の森”を育てるプロジェクトも実現できます。こうした最新ツールと組み合わせれば、従来のノートという枠を超えたハイブリッド学習が可能になるでしょう。

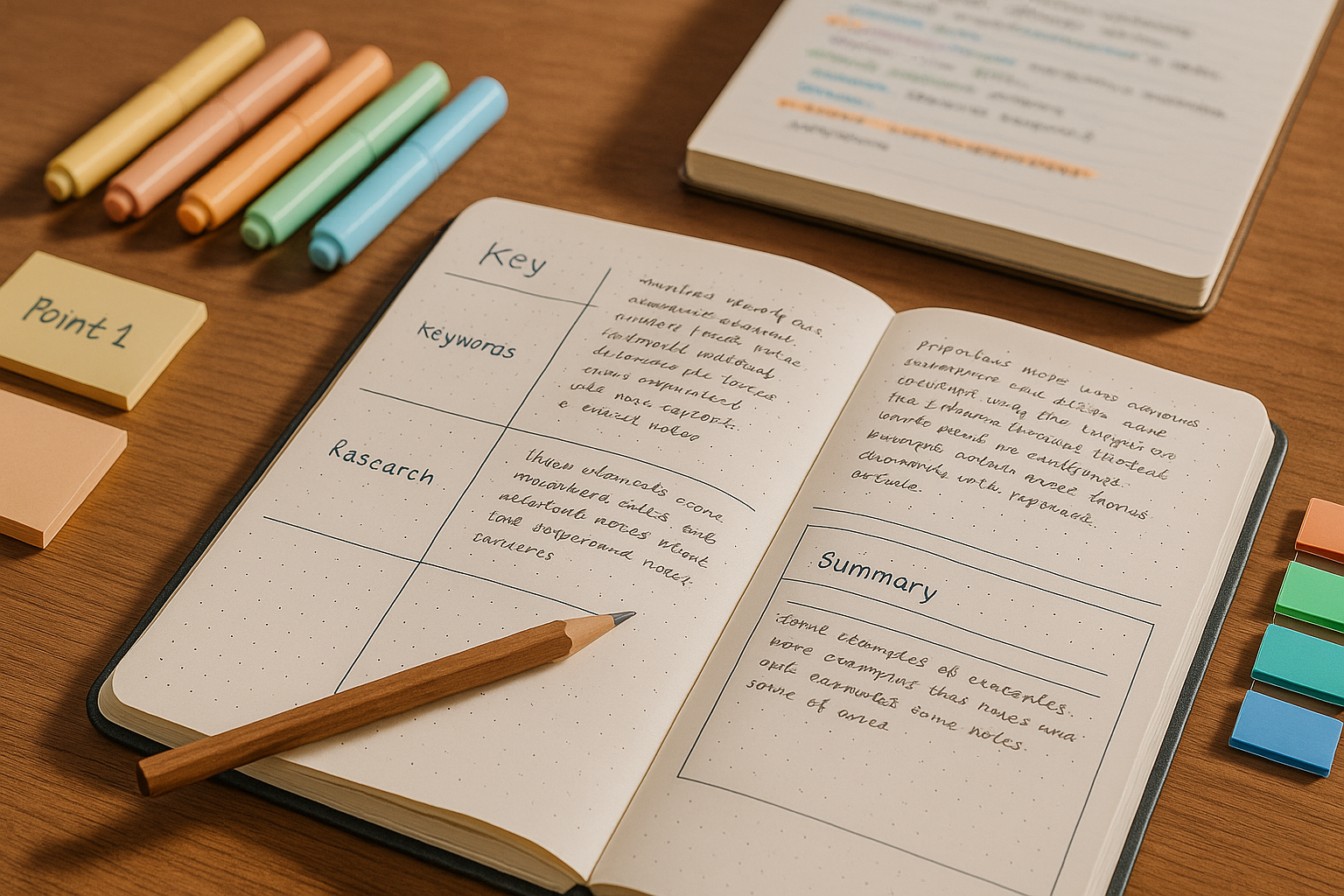

ノート術③ コーネル式で情報を整理整頓

基本のやり方

ノートを縦に二つに分けます。右の大きいスペースには授業で聞いたことや板書を書き写しましょう。聞き逃したくない重要ポイントは★マークを付けると後で見返しやすいです。家に帰ったら左の細いスペースに大事な言葉や「どうしてこうなるんだろう?」という疑問を書き足します。疑問は赤ペンで書くと目立ち、自分の弱点が一目でわかります。最後にページの下を3~5行ほど使い、その日のまとめや“次にやること”を書いておくと、翌日の勉強がすぐスタートできます。

メリット

- ノートを見るだけで「読む→まとめる→確認する」の流れが分かる

- 左のキーワードを紙や付箋で隠すと暗記カードのように使える

- 3つのエリアに分かれているので探したい部分がすぐ見つかる

- まとめ欄に「できた/できなかった」を書くと達成感がアップする

こんな人におすすめ

- 時間がないけれど効率よく復習したい人

- 英単語や理科用語をまとめて覚えたい人

- 自分でミニテストを作ってチェックしたい人

- ノートがごちゃごちゃになりやすく、整理整頓が苦手な人

コツ

左の欄は定規で約6cmにすると書きやすいです。単語を一つずつ行を変えて書くと、隠したときに答えやすくなります。右と左を別の色で書くと読みやすさアップ。学校の黒板がカラーチョークの場合は、黒板の色分けと同じ色でノートを書き足すと、目で見た印象が揃い、記憶に残りやすいです。テスト前は下のまとめ欄だけ読めば短い時間で復習できます。B5ノートでもルーズリーフでもOKです。スマホで写真を撮り、デジタルカードとして使うのもおすすめです。

ノート術④ バレットジャーナルで勉強と生活を一元管理

基本のやり方

バレットジャーナル(BuJo)は、タスク管理・日記・メモを箇条書きバレット(●・○・-など)で記録するメソッドです。学習計画を「●テスト範囲の単語暗記」「○英語予習完了」といったバレットに落とし込み、毎日進捗を移動(マイグレーション)させることで、勉強と生活のタスクを一冊に集約できます。ノートの最初に「インデックス」を作り、ページ番号と内容を随時記録すると、後で目的ページを素早く検索できるのも特徴です。

メリット

- 学習タスクと部活・行事をまとめられるため、時間管理が上達

- “やること”を視覚化することで先送り癖が減り、集中力が向上

- 自分専用のカスタムアイコンや色を決めればモチベーションアップ

こんな生徒におすすめ

- 部活動や習い事で忙しい中学生・高校生

- やるべきことが多く、計画倒れしがちな人

- 自己管理スキルを高めて大学受験に備えたい人

BuJoのコツは「シンプル&ミニマル」。最小限の記号で高速に書けるフォーマットを作り、自分だけのキーリスト(●=タスク、×=完了など)をノート裏表紙に貼っておくと迷いません。また、月間ログに定期テスト日程をまとめておけば、長期スパンで勉強計画を可視化できるため「気づけばテスト前日!」を防げます。

ノート術⑤ グラフノート(ドット罫)で理系科目を攻略

基本のやり方

紙面に等間隔のドット罫が印刷されたグラフノートは、数学の図形描画や物理のベクトル図、化学の構造式を正確に書くのに最適です。方眼よりも視認性が高く、罫線が主張しないため図と文字を自由に配置できます。まずページ中央に大きな図を描き、周囲に公式・条件・解法手順を吹き出し風に配置すると、1ページで「問題/図解/解答」が完結したレイアウトになります。

メリット

- 図形の角度や長さを正確に表現でき、作図ミスが減少

- ドットを目安に等間隔で字が書けるので、ノートが整って読みやすい

- 折れ線グラフやヒストグラムも手描きでサッと作れる

こんな生徒におすすめ

- 数学・物理の図解問題に苦手意識がある人

- ノートが乱雑になりがちな人

- 手帳感覚でビジュアル重視のノートを作りたい人

グラフノートを活用するときは、0.5mmシャープペンと0.3mm黒ペンの“二刀流”で、問題文と図を描き分けると視覚的なメリハリが生まれます。さらに、蛍光ペンで重要角度にマーキングすると、テスト前に図を一目で理解でき、計算ミス防止にもつながります。

ノート術⑥ デジタルノートアプリで紙とクラウドを連携

基本のやり方

『GoodNotes』や『Notability』などiPad用ノートアプリを使えば、紙ノートのように手書きしながら検索・共有・バックアップがワンタップで可能になります。授業中はタブレットで板書を撮影し、PDFとして貼り付けた上に手書きメモを重ねれば、黒板の図と自分の気づきを同時に残せます。

メリット

- キーワード検索で過去ノートを瞬時に呼び出せる

- ペン色・太さ・図形ツールが豊富で見映えが良い

- クラウド同期で端末が壊れてもデータが消えない

こんな生徒におすすめ

- デジタルガジェットが好きな高校生

- 持ち物をミニマル化したい人

- オンライン授業と対面授業を併用している環境

ポイントは“ハイブリッド運用”。計算演習など大量に書く科目は紙ノート、板書の少ない講義系科目はタブレット、といった使い分けをすると、デジタルの利便性と紙の書き心地の両方を享受できます。また、PDF化したノートを友達と共有すれば、共同編集による相互学習が可能です。

ノート術⑦ ドリル形式ノートでアウトプット強化

基本のやり方

ページの左半分に「問題」、右半分に「解答」を書き、折り目で隠せるようにするドリル形式は、演習量を確保しつつ自己採点もスムーズに行える手法です。特に英単語や漢字、理科の計算問題など、反復が成果につながる単元で威力を発揮します。

メリット

- 書いてすぐに丸付け→修正ができ、理解不足を即時フィードバック

- テスト前に“問題ページ”だけを隠せば自作模擬試験になる

- ミスした問題に★マークを付け再チャレンジすることで弱点克服

こんな生徒におすすめ

- コツコツ演習を積みたい人

- 間違いを可視化しながら成績アップを狙う人

- 家庭学習の時間を有効に使いたい人

ドリルノートのコツは「5行1セット」。問題1行・空欄行・解答行を3行構成にし、残り2行で自分へのヒントや解法メモを書いておくと、次回解く際に“思考の足場”ができ、解き直しが苦痛になりません。

ノート術⑧ ワンページまとめシートで単元を俯瞰

基本のやり方

A4用紙1枚に単元の重要語句・概念・図解を凝縮して書き出す方法です。タイトル・マインドマップ・図表・キーワードブロックをレイアウトし、単元の全体像を“鳥瞰図”として把握できます。

メリット

- テスト前の最終確認に最適

- ノートよりも情報密度が高く、持ち運びがラク

- ブレインストーミングで友達のシートと比較し、知識を補完し合える

こんな生徒におすすめ

- 大量の情報を一目で整理したい人

- 短時間で復習したい人

- プレゼンや口頭試問対策にも活用したい人

ワンページシートは「余白を恐れず大胆に」が合言葉。詰め込みすぎると読みにくくなるため、重要度に応じてフォントサイズを変えたり、アイコンや矢印で視線誘導を行ったりすると、視覚的にメリハリが付きます。

教科別アレンジ例:ノート術を科目ごとにカスタマイズ

数学

- グラフノート+ドリル形式で問題→解答→ポイントを三段構成

- カラー分けで公式(赤)・条件(青)・注意点(緑)

英語

- コーネル式で本文和訳は右欄、キーフレーズは左欄、要約は下欄

- バレットジャーナルで“今日覚える単語50語”をタスク化

理科

- マインドマップで実験手順と結果を放射状に整理

- ワンページシートで公式一覧+グラフを統合

社会

- 年号暗記はドリル形式、地図はカラーノートで色分け

- ノート末尾に“事件・人物カード”を貼り付け瞬時に復習

科目特性に合わせてノート術を組み合わせることで、相乗的に学習効率を高められます。

文房具・ノート選びのポイント

- ノートサイズ:B5は携帯性、A4は図解スペース重視

- 紙質:にじみにくい中性紙を選ぶとカラーペン多用でも安心

- おすすめペン:0.38mmゲルインクは細字&発色◎、蛍光マイルドライナーで目に優しい色分け

- 付箋:透明付箋は下の文字を隠さず書き込める

- 定規・テンプレート:円定規やフローチャートテンプレートで図表を時短作成

文房具を“推しアイテム”として揃えると愛着が湧き、ノート時間そのものが楽しいルーティンになります。

ノート共有と協働学習

学校やSNSでノート写真を共有すると、他人のまとめ方から新しい発見が得られます。Google DriveやLINEオープンチャットでPDFノートを交換し、良いレイアウトを“真似してカスタム”すると、個人学習がチーム学習へと進化。学級全体で用語カードを分担作成すれば、クラス標準の“共同暗記帳”も完成します。

テスト前1週間のノート活用ルーティン

- 7日前:ワンページまとめシートを作成し全体像を把握

- 5日前:バレットジャーナルに細分化タスクを記入

- 3日前:ドリルノートで過去ミス問題を徹底演習

- 前日:要約欄・キーワード欄のみを読んで高速復習

- 当日朝:マインドマップを5分間描いて頭をウォームアップ

このルーティンを回すことで、「覚える→解く→確認する」を短期集中ループ化でき、得点力が安定します。

まとめ:自分だけの“最強ノート”で学びを加速しよう

ノート術は“型”があるようでいて、実は自由度の高いクリエイティブなスキルです。今回紹介した8種類+教科別アレンジ例をヒントに、まずは気になる方法を1つ選び、来週の授業から試してみてください。最初はうまくいかなくても、改良を重ねるうちに「自分だけの学びの地図」ができ上がります。

勉強が楽しく感じられる瞬間は、理解できたときだけでなく、“ノートが完成した達成感”にも宿ります。カラフルに輝くページ、整理されたタスク一覧、1枚で単元を俯瞰できるまとめシート――それらは未来の自分への最高のプレゼントです。

最後にもう一度キーワードをおさらいしましょう:ノート術、勉強法、中学生、高校生、効率的学習。この5つを意識しつつ、自分の生活リズムと目標に合わせたノート術を選べば、勉強は「やらなきゃ」ではなく「やりたい」に変わります。あなたの学びが、今日からもっとワクワクした旅になりますように!