第一章:はじめに

国語の学習において、古文や漢文は現代語とは異なる独特の言語感覚と文法構造を持ち、最初はとっつきにくいと感じる学習者が多いかもしれません。しかし、古文・漢文は先人たちの文化遺産であり、その背景には日本の歴史や精神文化を理解するヒントが数多く詰まっています。古文・漢文の世界を理解することは、現代の文学や他分野の知識を広げる土台にもなり、大学入試をはじめとする各種試験の場でも重要視されることが少なくありません。加えて、日本語の奥深い表現力を養い、論理力や語彙力を高める上でも大きな意義があります。

本稿では、古文・漢文の基礎固めに役立つ国語勉強法を、なるべく詳細に解説していきます。学習の手順や効率的な暗記法、問題演習の活用法、そして日々の心構えなどを網羅的に取り上げることで、読者の皆さんが古文・漢文を学ぶうえでの指針を得られるようにまとめました。初心者の方はもちろん、ある程度学習を進めてきたものの、なかなか成果を実感できずに伸び悩んでいる方も、本稿の内容から何か新しい気づきを得ていただければ幸いです。

また、古文・漢文はしばしば受験科目として軽視されがちですが、実際には読み解き方や設問のパターンを理解することだけでなく、日本語としての言葉の背景や、漢字・語源への理解を深めることで、長期的に使えるスキルを身につけることができます。単なるテクニックとして暗記して終わりにするのではなく、学習過程そのものを楽しみ、日本の言葉や文化へと理解を深める姿勢を持つことが大切です。

それでは以下の章では、具体的な学習方法や注意点をはじめ、さまざまな学習戦略やメソッドを紹介します。基礎固めをしっかり行い、自分の理解度を客観的に確認しながらステップアップしていくことで、古文・漢文の世界をより深く、そして楽しく学んでいきましょう。

第二章:古文・漢文学習の意義

2-1. 文化的・歴史的背景への理解

古文と漢文は、それぞれ異なる時代や文化圏に根差した言語表現です。古文は日本の平安時代や鎌倉時代など、古い時代の日本語を理解することを通じて、当時の人々がどのように思考し、どのように表現していたのかを知る手がかりとなります。一方、漢文は中国の古典文化に由来し、日本に移入された漢籍を読むことで、東アジア全体の思想や文学の伝統に触れることができます。これらの作品を読むことで、過去の人々の価値観や感情表現を間接的に体験し、文化的・歴史的知識を深めることが可能です。

日本人として、自国の言語や文化の源流を知る意義は計り知れません。例えば、『源氏物語』などの古典作品に触れることで、当時の貴族社会の雅な世界観や恋愛観、政治感覚をうかがい知ることができます。また、『論語』や『史記』などの漢籍を読み解くことで、儒教や思想史に通じる幅広い教養を身につけることができます。こうした知識は単に古文や漢文を読むためだけでなく、現代社会を生きるうえでの教養の基盤となるでしょう。

2-2. 語彙力・表現力・論理力の向上

古文・漢文に取り組むメリットは、単なる受験テクニックや古典文学史の習得だけではありません。まず、古文の文章を読むことで、現代語とは異なる文法構造や語順に慣れることができます。これにより、文章の構造を捉える力や、高度な読解力が自然と養われます。また、古語や漢語の知識が増えることで語彙力が向上し、現代語への応用も可能となります。

さらに、漢文では返り点や送り仮名などの読解技術を駆使して、本来は漢字のみで書かれた中国の古典を日本語として読み下します。この際の論理構造を把握する作業は、論理的思考力を鍛えるのに非常に役立ちます。よく「漢文はパズルのようだ」と言われるのは、限られた情報から文脈を推察し、適切な語順や読み方を推定していくプロセスに、知的なトレーニング要素があるためです。

2-3. 入試対策としての重要性

高校や大学入試においても、国語の問題では古文・漢文が必ず出題されるケースが少なくありません。特に難関大学や国公立大学の二次試験では、古文・漢文の割合や問題のレベルが高く設定されていることもあります。したがって、現代文だけに集中するのではなく、古文・漢文の知識をバランスよく習得することが合格への近道です。

近年では、マーク式のセンター試験に代わって共通テストが実施されており、問題の出題形式が変化していますが、古文や漢文の読解力や、語彙・文法の理解が重要である点は変わりありません。また、二次試験や私立大学の個別試験では、論述問題や正確な読解を要する問題が出されることも多いため、単に暗記だけでなく、文章全体の主題や文脈を読み解く力が求められます。

第三章:古文と漢文の基本概念

3-1. 古文とは

古文とは、主に平安時代から江戸時代ごろまでに書かれた和文体の文章を指します。代表的な作品としては『源氏物語』『枕草子』『徒然草』などが挙げられ、それらには独特の言い回しや語彙、文体があります。古文には、敬語の体系や助動詞の用法、係り結びといった文法規則があり、それらを理解することで、作者の意図や作品の世界観をより深く味わうことができます。

古文の世界は、時代や著者によって作風や語彙が異なるため、すべてを一度に覚えることは困難ですが、まずは基本的な助動詞や敬語、文章の構造的なルールなどを押さえることが重要です。これらを疎かにしてしまうと、単語や文法を組み合わせても正しく意味が取れず、文章全体の理解につながりにくくなります。逆に、基礎が身につけば、ある程度未知の単語があっても文脈や文法の仕組みから意味を推測できるようになるため、読解がスムーズになるでしょう。

3-2. 漢文とは

漢文は中国の古典語で書かれた文章の総称であり、日本の学習においては、仮名や返り点を加えることで日本語として読む「訓読」の手法を学ぶことを指します。代表的な書物に『論語』『孟子』『史記』などがあり、思想や歴史を語るものだけでなく、詩や散文など多彩なジャンルが存在します。

日本で読まれる漢文は、漢字のみによる文であることが多く、文末に送り仮名を補ったり、返り点を付したりして日本語として意味が通るように工夫されています。この読解にはある程度の規則があり、慣れてしまえば意外とスムーズに読むことができます。ただし、書き下し文に変換するだけではなく、その背後にある思想や文化的背景を理解することが、漢文学習の醍醐味とも言えるでしょう。

3-3. 古文・漢文の文法的特徴

古文においては、助動詞のバリエーションが非常に豊富です。例えば「む」「けり」「けむ」「べし」「なり」など、それぞれの助動詞に意味やニュアンスの違いがあります。さらに敬語表現では、尊敬語・謙譲語・丁寧語の区別だけでなく、補助動詞としての用法にも注意が必要です。また係り結びや倒置表現など、現代文にはない文法構造が度々登場するため、初学者は一つ一つ丁寧に学習することが求められます。

漢文は、中国語の語順を前提としているため、主語+述語+目的語(SVO)ではなく、主語+目的語+述語(SOV)という形式に近い構造をとります。読解の際には助字や返読文字、置き字などにも注意を払う必要があります。助字とは「乎」「哉」「矣」「焉」のように、文末において疑問や詠嘆などを示す文字であり、置き字とは「而」「於」「于」「乎」などのように返り点を付さず、そのまま読み飛ばす文字のことです。これらの理解がないまま文章を読もうとすると、意味を正しく取りにくくなりますので、地道な暗記とパターン把握が大切になります。

第四章:基礎固めのコツ

4-1. 小さなステップで学ぶ

古文や漢文の学習を始めるにあたって、いきなり長文や難易度の高い文章に手を出すのはあまり得策ではありません。まずは最低限の文法事項や頻出の単語を習得し、短い例文を用いて理解を深めることが肝要です。文法書や参考書で体系的に学ぶ場合でも、一度に多くの文法事項を詰め込まず、小分けにして着実に進めていくのがおすすめです。

一つの助動詞を学んだら、それを使った例文を読み、実際に問題を解いてみる。あるいは敬語の仕組みを学んだら、すぐに演習問題や書き下し文を通して、その運用に慣れる。こうしたサイクルを回しながら、理解を定着させることで、単なる暗記に終わらない学習が可能になります。

4-2. 単語・熟語の暗記法

古文単語や漢文の熟語は現代語とは異なる意味を持つものが多く、一度に大量に覚えるのは難しいかもしれません。効果的な方法としては、以下のようなものが挙げられます。

- カード学習:単語帳やフラッシュカードに、表面に古語や漢字、裏面に現代語訳や用例を書き込む方法です。空き時間にも手軽に繰り返し確認できるのが利点です。

- 文脈で覚える:実際の文章の中で、その単語がどのような意味合いやニュアンスで用いられているかを確認することで、記憶に定着しやすくなります。無機質に単語を暗記するより、文章とセットで学ぶ方が効果的です。

- こまめな復習:忘却曲線に基づき、計画的に復習を行うことが大切です。1日後、3日後、1週間後、2週間後など、タイミングをずらしながら繰り返し確認することで、長期記憶に移行しやすくなります。

4-3. 文法書・参考書の活用

市販の文法書や参考書は体系的に整理されているため、最初のうちはそれを活用しながら学ぶのがおすすめです。ただし、参考書を“読む”だけではなく、“使いこなす”ことが大切です。例えば、古文の助動詞について解説があるなら、まずは例文を音読してみる。そこに載っている問題を解いたり、同じ助動詞を使った別の例文を自分で作ってみるなど、能動的なアプローチが必要です。

また、分かりやすいと思った部分や、自分にとって理解が難しかった部分に付箋を貼ったり、メモを書き込んだりしておくと、後々の復習がスムーズになります。文法や敬語の種類などは膨大ですが、一度理解してしまえば、文章を読むスピードや正確性が格段にアップするため、地道に積み重ねていきましょう。

第五章:古文・漢文の文法を身につける

5-1. 助動詞の完全習得

古文学習において、助動詞の理解は避けて通れません。助動詞には「推量」「願望」「打消」「断定」など、多様な意味を表すものがあり、その活用形や接続のルールをしっかり把握する必要があります。初学者は、まずは頻出の助動詞から着手し、必ず例文とセットで覚えていくことをおすすめします。たとえば、「む」は推量・意志・勧誘など複数の意味をとり、文中でどのような意味で使われているかを判断するには、前後の文脈や敬語の有無も確認しなければなりません。

また、過去の助動詞「き」や、完了の助動詞「り」などは、テストで頻繁に問われる項目です。古文の文章を読む際には、助動詞の意味と活用を瞬時に判断できるようになるまで、繰り返し演習する必要があります。動詞や形容詞との接続形(未然形、連用形、終止形、連体形、已然形、命令形)なども混乱しやすいポイントなので、表にして整理しながら覚えると効果的です。

5-2. 敬語の徹底理解

古文には、現代日本語以上に複雑な敬語体系が存在します。尊敬語と謙譲語、丁寧語の使い分けだけでなく、「給ふ」「おはす」「参る」「侍り」などの動詞そのものが敬語として機能する場合もあるため、混乱しやすい部分です。しかし、この敬語の仕組みを理解することで、誰が誰に対して敬意を払っているのかが明確になり、登場人物の人間関係や文章のニュアンスを読み解きやすくなります。

敬語は大別すると「尊敬語」と「謙譲語」に分かれますが、さらに動作主が誰なのか、敬意の方向がどちらに向いているのかで使い分けが変わってきます。初めは敬語の種類ごとに用例を暗記するのではなく、物語や随筆などの実際の古文を読みながら、「ここで尊敬語が使われているのはなぜか」「これは誰が誰に対しての敬意を示しているのか」を考えてみると、より理解が深まります。

5-3. 漢文特有の語句・文法

漢文では、助字や置き字、返り点など独自の仕組みを学ぶ必要があります。例えば、疑問や反語を示す「乎」「也」「邪(や)」、断定や強調を示す「矣」「焉(えん)」などの助字は、本文中でどのように機能しているかを理解しないと、読解に支障をきたします。また、置き字である「而」「於」「于」「乎」は、文中で通過して読む必要があり、それぞれの役割(順接や逆接など)を把握しておくことが不可欠です。

さらに、返り点の付け方によって文章の意味や構造が大きく変わるケースもあるため、正しい訓読法を身につけることが求められます。例えば、二重の返り点が付いている場所を見落としてしまうと、主述や修飾語の位置関係が狂い、誤読してしまう可能性があります。これらは習うより慣れろの側面が強い部分もありますが、最初は丁寧にルールを学んだうえで、例文や短文を数多くこなして習得していきましょう。

第六章:音読と書き写しの重要性

6-1. 音読の効果

古文・漢文を学習するうえで、音読は非常に効果的です。視覚的に文字を追うだけでなく、実際に声に出して読むことで、文章のリズムやイントネーションを体感することができます。特に漢文は、漢字が連なっているため見ただけでは意味をつかみにくい場合でも、音読すると読み下しの流れに乗って文脈を理解しやすくなることがあります。

音読をするときは、なるべく一文ずつ区切りを意識しながら読むのがおすすめです。古文であれば、「文節や助詞、助動詞の変化ポイント」で少し区切りをつけながら読むことで、文法構造を意識できます。漢文の場合は、返り点を意識しながら声に出すことで、語順の変換を体に覚え込ませる効果があります。さらに、音読は記憶にも残りやすいので、単語や表現を定着させる意味でも大いに活用できるでしょう。

6-2. 書き写しの効用

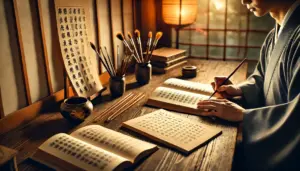

音読と並んで有効な学習法として、書き写し(写経的な手法)を挙げることができます。古文や漢文はどこか芸術的な美しさを持ち、実際に手を動かして一字一字を書き写すことで、独特のリズムや漢字の意味合いを深く味わうことができます。特に古文では、平仮名の使い方が現代とは異なる場合もあり、書き写す過程で「なぜこの表記が使われているのか?」という疑問が自然に湧くこともあります。

また、書き写しをすることで、集中力が高まり、文章全体の構造を意識するようになります。単なる暗記作業ではなく、文章に込められた意味や作者の感情に寄り添う形で書き写すと、読み手である自分と作品との対話が生まれ、より深い理解につながります。ただし、長大な文章を丸ごと書き写すのは負担が大きいので、最初は短めの文章や、特に気になる部分だけを抜粋して行うとよいでしょう。

第七章:読解力向上のポイント

7-1. 文脈把握と主語・述語の対応

古文・漢文の文章は、現代文以上に主語や述語が省略されるケースが多く、助詞や係助詞、返り点などを手がかりに主語を特定しなければなりません。特に物語文では、複数の登場人物が交互に話している状況で、主語が省略されていることが珍しくないため、誰が話しているのか、誰に対して敬意を払っているのかを常に意識する必要があります。

主語や述語が曖昧になると、文章全体の意味が不明瞭になり、内容を誤解する危険性が高まります。読解の際は、「この動作を行っているのは誰か」「この敬語は誰に対して使われているのか」を論理的に推定する作業を習慣化しましょう。それによって、登場人物同士の関係性や情景が浮き彫りになり、より深い読解が可能となります。

7-2. 文章構造を分析する

読解力を高めるもう一つのポイントは、文章構造の把握です。古文では、序破急などの流れや、歌物語の場合は和歌が挿入されることで物語の展開が変わるといった独特の形式が存在します。一方、漢文の場合は段落や句読点がない文章も多いため、論理展開を見落としやすい傾向にあります。そこで、各段落や各文がどのように関連しているのかを整理し、意見・事実・結論などを区別しながら読み進めると、内容の把握がスムーズになります。

文章構造を分析する方法としては、要約を試みるのも有効です。読み終わった後に、自分の言葉で内容をかいつまんで説明できるようにまとめてみると、自分がどこまで理解しているのかを確認できます。もし、あいまいな部分があればそこに戻って再度読解するなど、PDCAサイクルのように理解を深めていくことが重要です。

第八章:問題演習の活用法

8-1. レベル別の問題集を使う

古文・漢文の問題を解くときは、自分の現在のレベルに合った問題集を選び、徐々にステップアップしていくことが望ましいです。初学者であれば、短い文章を題材にした基礎問題から始め、中級者レベルになったら少し長めの文章や難易度の高い設問に挑戦する。こうした段階的なアプローチによって、無理なく力を伸ばすことができます。

また、問題演習では、単に正解・不正解をチェックするだけではなく、解説をしっかり読み込み、自分がどうして誤答したのかを分析することが大切です。助動詞の識別ミスや、主語の取り違いなど、間違えたポイントを自分で明確に把握し、次回は同じミスを繰り返さないように心がけましょう。問題を解いて終わりにするのではなく、振り返りの時間を十分に取ることで、着実に読解力が向上していきます。

8-2. 過去問・模試の活用

受験を意識している場合は、過去問や模擬試験の問題を解くことが不可欠です。学校ごとに出題される古文・漢文の傾向や難易度は異なるため、志望校の過去問を入念に研究し、自分に足りない点を洗い出すことが合格への近道となります。特に漢文は、返り点の問題や、読み下し文の作成など、出題形式がある程度パターン化されている場合もあるため、実践演習を通してパターンを把握しておくと有利です。

模試を活用する際も、ただ結果を見て一喜一憂するだけではなく、解説や復習をしっかり行うことを忘れないようにしましょう。問題文のレベルや分量、制限時間なども本番に近い形で体験できるため、試験本番に備えて時間配分や集中力の維持といった実践的な力を養うことができます。

第九章:効率的な暗記法

9-1. 覚えるべき事項を絞る

古文・漢文の学習では、すべてを完璧に覚えようとすると膨大な時間と労力がかかります。しかし、実際の問題では頻出の文法や単語に偏りがあり、出題率の高い事項は限られています。そのため、効率的に点数を取るには、まずは頻出事項を優先的に押さえるのがおすすめです。

例えば古文の単語帳や助動詞の一覧でも、テストでよく出るものとあまり出ないものがあります。漢文でも、よく出題される助字や句形(例えば「不」「無」「莫」「未」「使」「令」「為」「見」「被」など)を重点的に学習することで、限られた時間を有効に活用できます。もちろん、最終的には幅広い知識が必要ですが、学習の初期段階では優先順位を付けることが得策です。

9-2. イメージ連想と語源学習

単純な暗記が苦手な人は、イメージ連想の技術を取り入れてみるとよいでしょう。例えば、古文単語を覚える際に、その単語が使われる典型的な状況や、情景をイメージとして結びつけることで記憶に残りやすくなります。また、漢字の成り立ちや語源を調べると、「なるほど、こういう意味があったのか」と納得しやすく、単なる丸暗記よりも格段に覚えやすくなります。

漢文の句形や熟語にも、語源を探ることでその意味や用法が自然に理解できるケースがあります。例えば、「莫」「勿」はどちらも「~するな」という禁止を表す字ですが、なぜ同じような役割を持つのかを深掘りすると、漢字に込められたイメージや由来に行き当たります。こうした学習は好奇心を刺激し、モチベーション維持にも繋がります。

第十章:学習の継続と心構え

10-1. 日々の習慣化

古文・漢文は、一朝一夕にマスターできるものではありません。地道に積み重ねることで、徐々に読解力や語彙力が高まっていく性質の学問です。そのため、日常的に短時間でも継続して学習することが大切です。具体的には、1日10分でもいいので単語帳を見返す、短い文章を音読する、といった小さな習慣を積み重ねることで、大きな結果につながります。

また、学習を続けるうちに必ず挫折を感じるタイミングが来るかもしれません。思うように点数が伸びない、難しい文法事項を理解できないなど、壁にぶつかることは誰しも経験することです。しかし、そういったときこそ、小さな成功体験を思い出すことが大切です。初めて読めなかった文章が、少しずつ理解できるようになった時の喜びや、単語テストで正解率が上がった時の達成感が、学習を続けるモチベーションとなるでしょう。

10-2. 多角的なアプローチ

古文や漢文の学習は、問題演習や暗記だけでなく、いろいろなアプローチで取り組むと理解が深まります。例えば、NHKの歴史番組やドラマで当時の文化を知る、原文に近い形で書かれた古典作品を朗読している音声教材を聴く、現代語訳付きの文庫本を読んでから原文に戻ってみるなど、視覚・聴覚・体感を使った学習を組み合わせると、記憶に残りやすくなります。

漢文についても、古代中国の歴史や思想に興味を持つことで、単なる語学学習にとどまらない知的好奇心を満たすことができます。『史記』や『論語』の背景にあるエピソードを知ると、文章の内容がより身近に感じられ、読み解く意欲が高まるでしょう。こうした興味の幅を広げることは、学習のモチベーションを保つうえでも非常に役立ちます。

10-3. 終わりに

古文・漢文の基礎固めは決して簡単ではありませんが、その先には日本語の深みや歴史・文化への理解が待っています。試験対策を超えた学問的・文化的な価値を見いだせば、日々の学習もただの作業ではなく、自己成長や教養の獲得という意義を持つでしょう。一方で、テクニックや暗記事項がまったく無駄だというわけではありません。試験に合格するための技術的側面をおろそかにすると、実力を点数として示すことが難しくなるのも事実です。

本稿で紹介した内容を参考に、まずは自分自身のレベルや目標に合わせた学習計画を立て、少しずつ取り組んでみてください。効率的な暗記法や問題演習、読解技術を身につけることで、古文・漢文に対する苦手意識は徐々に薄れていくはずです。そして、何より大切なのは学習を継続することです。今日から始める小さな習慣が、やがて大きな成果となって返ってくることでしょう。

以上が、古文漢文の基礎固めに役立つ国語勉強法の概略です。みなさんが古文・漢文を通して、単にテストの点数を上げるだけではなく、日本や東洋の文化、歴史、思想をより深く味わえるようになることを願っています。焦らず、一歩一歩着実に学んでいきましょう。